ペットボトルに水と空気を入れて、勢いよく空へと飛ばす――そんな光景を一度は目にしたことがあるのではないでしょうか?

この「ペットボトルロケットの仕組み」や「ペットボトルロケットの原理」について、詳しく知りたいという方も多いはずです。

この記事では、「ペットボトルロケットのしくみは?」や「どうすればよく飛ぶの?」「500mlで作る方法はある?」といったよくある疑問にこたえながら、気圧と空気の力を使った科学の面白さを、やさしく解説していきます。

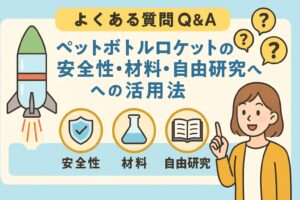

また、「ペットボトルロケットの作り方(100均素材や幼児向け)」「よく飛ぶ工夫のコツ」「禁止されていないの?安全性は?」といった声にも触れ、小学生の自由研究や親子の遊びにも活かせるような内容にまとめました。

ペットボトルロケット 原理を理解すれば、どんな材料が必要か、なぜ水を入れるのか、どんな条件でよく飛ぶのかなども自然と見えてきます。

科学がちょっと苦手な人でも、楽しく読み進められる構成になっていますので、ぜひ最後までご覧くださいね。

・ペットボトルロケットの**仕組みと原理(気圧や空気の力)**がわかる

・安全に飛ばすための注意点や材料の選び方を理解できる

・よく飛ぶ工夫や作り方のコツが具体的に学べる

・自由研究や親子遊びへの応用方法も知ることができる

気圧と空気の力で飛ぶ!ペットボトルロケットの仕組みと原理とは

ペットボトルロケットは、身近な材料で作れるだけでなく、空気の力や気圧の仕組みを体感できる科学教材としても注目されています。

「どうしてロケットが飛ぶの?」「空気って本当に力があるの?」そんな疑問に答えるために、ここではペットボトルロケットが飛ぶ原理や、気圧との関係についてやさしく解説します。

お子さんの自由研究や理科の学習にもぴったりな内容なので、親子で一緒に読んでいただくのもおすすめです。

空気の圧力で飛ぶ仕組みを解説

ペットボトルロケットの原理と気圧の関係

水を入れる理由は?飛距離アップの秘密

空気と水のバランスが大事な理由

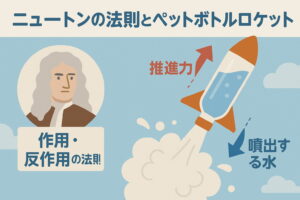

ニュートンの法則とペットボトルロケット

ペットボトルロケットとは何か

ペットボトルロケットとは、ペットボトルに水や空気を入れて打ち上げる、手作りの簡易ロケットのことです。

子どもの自由研究や科学の授業などで人気があり、特別な装置を使わずに、家庭でも手軽に「空気の力」を体験できるのが特徴です。

このロケットは、火薬やエンジンではなく、水と空気の圧力だけで飛ぶというユニークな仕組みで動きます。

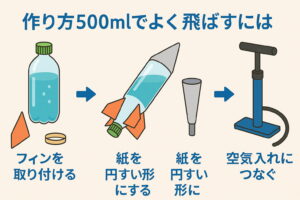

基本的には、500mlや1.5Lの空のペットボトルに水を少し入れ、その中に空気を押し込んで圧力を高めたあと、一気に噴射させることで飛ばします。

また、ペットボトルロケットにはさまざまな作り方があり、ゴム栓を使う方法や、身近な道具だけで作る簡易タイプもあります。

安全に楽しむためには、飛ぶ仕組みだけでなく、「どうして飛ぶのか?」という科学的な視点も合わせて理解しておくことが大切です。

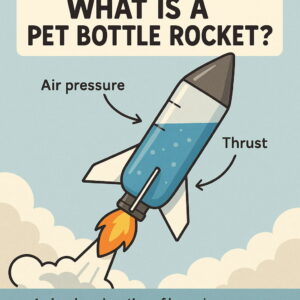

空気の圧力で飛ぶペットボトルロケットの構造としくみがひと目でわかる図解

空気の圧力で飛ぶ仕組みを解説

ペットボトルロケットが飛ぶしくみのカギは、空気の圧力=気圧の力にあります。

空気は目に見えませんが、ぎゅっと押し込むと、強いエネルギーをためこむことができます。

このときペットボトルの中には、次のような状態が生まれます。

| ボトル内部 | 状態 |

|---|---|

| 水(約1/3程度) | 重り&噴射の材料 |

| 空気(上部) | 圧縮されてエネルギーを蓄積 |

そして、ふた(またはゴム栓)を外した瞬間に、圧縮された空気が一気に膨張して水を下方向に押し出します。

このときの反作用の力(上に飛ぶ力)がロケットの推進力となるのです。

つまり、空気と水のバランス、そしてどれだけ圧力をかけるかによって飛距離が変わるというわけです。

ここで注意したいのは、空気の圧縮には限界があり、入れすぎるとペットボトルが破裂する可能性もあることです。

そのため、使用するボトルは炭酸飲料用など強度の高いものを選び、安全を確保して楽しむようにしましょう。

空気を押し込むことで勢いよく飛ぶ仕組みを図で解説

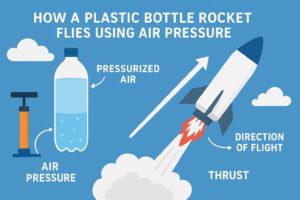

ペットボトルロケットの原理と気圧の関係

ペットボトルロケットのしくみには、空気と水の“圧力差”が深く関わっています。

ここで注目したいのが「気圧」と呼ばれる、空気が持つ目に見えない力です。

まず、ペットボトルの中に空気をギュッと詰め込むと、内部の気圧がどんどん高くなります。

このとき、空気は「もとに戻ろう」とする力をため込んでおり、ふたが外れた瞬間に一気に外へ飛び出そうとします。

この反動で水が押し出され、ロケットは上方向に飛び上がる仕組みになっているのです。

つまり、気圧を高めれば高めるほど、より強い噴射力が生まれやすくなります。

ただし、気圧を上げすぎるとペットボトルが破裂するおそれもあります。

そのため、安全のためにはポンプで空気を入れる回数を守ることや、丈夫なボトルを使うことが大切です。

以下の表は、気圧と飛ぶ力の関係を簡単にまとめたものです。

| 内部の気圧(目安) | 飛ぶ力(推進力) | 安全性 |

|---|---|---|

| 低い(空気が少ない) | 弱い・飛ばない | 安全だが物足りない |

| 中くらい(適量) | よく飛ぶ | 安全性も高い |

| 高すぎる(空気が多すぎ) | 強く飛ぶが危険 | 破裂の恐れあり ⚠️ |

このように、適切な気圧を保つことで、安全に楽しく飛ばすことができるのです。

空気の力でロケットが飛ぶ仕組みは、科学的にもとても興味深いものです。

もっと詳しく知りたい方には、JAXA(宇宙航空研究開発機構)が紹介している実験ページもおすすめです。

子ども向けの解説もあり、自由研究や科学教育にもぴったりですよ。

👉 JAXA宇宙教育センター|ペットボトルロケットの実験解説ページ

気圧の変化が推進力を生む原理をわかりやすく示した図解

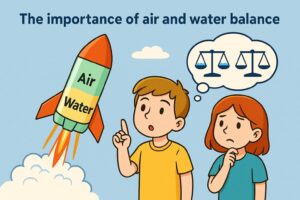

水を入れる理由は?飛距離アップの秘密

ペットボトルロケットを飛ばすとき、「なぜ水を入れるのか?」と疑問に思ったことはありませんか?

空気だけでもロケットは飛びそうに感じますが、実は水がとても重要な役割を担っているのです。

一番のポイントは、「空気だけでは軽すぎて、推進力が弱くなってしまう」ということ。

水はロケットの中で“重り”と“噴射の材料”の両方の役目を果たしています。

ボトル内の空気が膨張したとき、押し出されるのが水であれば、その反作用によってロケットはより強く、遠くへ飛びます。

これは水に重さ(質量)があるからこそ起こる現象です。

ただし、入れる水の量が多すぎると、ボトルが重くなりすぎて飛びにくくなることもあります。

反対に、水が少なすぎても噴射の力が足りず、うまく飛びません。

そこで、以下のようなバランスが理想的だと言われています:

| 水の量(目安) | 飛びやすさ | 備考 |

|---|---|---|

| 約1/3程度 | ◎最もよく飛ぶ | 軽さと圧力のバランスが良い |

| 半分以上 | △飛びにくい | 重くなって上がらない |

| ごく少量 | △推進力不足 | 空気ばかりで押し出す力が弱い |

このように、「水を入れる=飛距離アップにつながる」重要なポイントなのです。

実験の際には、水の量を少しずつ変えてみると、ロケットの飛び方の違いがよくわかりますよ。

なぜ水が必要なのか、飛距離アップとの関係を解説

水と空気の量を変えることで飛び方がどう変わるのかがわかる図

ゴム栓なしでも作れる方法は?

よく飛ぶための工夫ポイント

作り方500mlでよく飛ばすには

幼児でも楽しめる簡単な作り方

最強に飛ばす作り方のコツとは

「真夏の方程式」に登場した理由とは?

よくある質問Q&A|ペットボトルロケットの安全性・材料・自由研究への活用法

よく飛ばすための工夫を図解で紹介

幼児と一緒に楽しめる安全なロケット作りを提案

ペットボトルロケットの仕組みと原理まとめ

-

ペットボトルロケットは空気の圧力を利用して飛ばす

-

炭酸飲料用ペットボトルは耐圧性に優れ安全に使える

-

発射には空気ポンプを使用し圧力を内部にためる

-

空気圧によって水が噴射し反作用でロケットが飛ぶ

-

空気と水のバランスが飛距離に影響する

-

ニュートンの運動の第3法則が原理に関係している

-

水を入れることで質量が増し推進力が増す

-

羽の形や角度で飛行の安定性が変わる

-

ゴム栓がなくても代用材料で発射できる

-

子どもでも作れる簡単な構造と材料で成り立っている

-

500mlサイズは扱いやすくよく飛ぶ構成にしやすい

-

遊びながら科学の法則を体験できる教材になる

-

空気を入れすぎると破裂の危険があるので注意が必要

-

夏休みの自由研究テーマとして人気が高い

-

JAXAなど教育機関でも活用されている実績がある