台風や大雨のシーズンになると、ニュースやSNSで「トルネード」「ハリケーン」という言葉を見かけることが増えてきます。しかし、トルネードとハリケーンの違いについては、なんとなく知っていても「結局どう違うの?」「竜巻や台風とはどう関係があるの?」と疑問に感じる方も多いのではないでしょうか。

実際に、Google検索では「トルネードとハリケーンの違いが知りたい」「ハリケーンと台風は同じ?」「トルネードとツイスターって何が違うの?」「台風・ハリケーン・サイクロンの違いをわかりやすく知りたい」といった声が多数見られます。

この記事では、トルネードとハリケーンの違いを中心に、それぞれの特徴・発生条件・強さ・被害の範囲・予測のしやすさなどをやさしく整理してご紹介します。また、「サイクロンとの違い」「台風との関係」「よく発生する国や地域」「トルネードとツイスターの違い」といった関連キーワードの疑問にも一気に答える総合ガイドとなっています。

防災や気象の知識を深めたい方はもちろん、「ニュースでよく聞くけど違いがピンとこない」という初心者の方にも、イラストや表を交えてわかりやすく解説しています。自然災害の基礎を知っておくことで、いざというときの備えにもつながりますよ。

・トルネードとハリケーンの発生メカニズムと規模の違いが理解できる

・台風・サイクロン・ツイスターとの違いや関係性がわかる

・被害の範囲や強さ、予測の難易度の違いを比較できる

・発生しやすい国や地域の特徴を把握できる

トルネードとハリケーン、備え方の違いは?

ハリケーンとトルネードでは、被害の出方や接近の仕方が異なるため、必要な備え方も変わってきます。

ハリケーンは数日前から進路予想が可能なため、計画的な避難・物資の備蓄・避難ルートの確認など「事前の準備」が重要です。一方、トルネードは予測が難しく、発生から避難まで数分しかないケースもあるため、「即座にシェルターへ避難できる体制」が求められます。

このように、自然現象の違いだけでなく、防災対策も大きく変わってくるのです。

トルネードとは?基本の仕組みを簡単に理解

ハリケーンとは?台風との違いも紹介

台風とトルネードの違いは何ですか?の疑問に答える

台風・ハリケーン・サイクロンの違いを地図でイメージ

ハリケーン トルネード タイフーンの違いを比較

「先生、ニュースで“トルネード”とか“ハリケーン”ってよく聞くんですけど、結局どう違うんですか?」

「いい質問だね。どちらも強い風を伴う自然現象だけど、仕組みや規模が全然違うんだ。今日はその違いをしっかり整理していこう」

トルネードと竜巻の違いは?言葉の意味を整理

トルネードと竜巻の違いは、「呼び方」だけです。実はどちらも同じ現象を指していて、意味に違いはありません。

理由としては、「トルネード」は英語の “tornado” をそのままカタカナ表記したもので、「竜巻(たつまき)」はそれに対応する日本語の言葉だからです。気象庁の公式文書などでは「竜巻」が使われますが、ニュースや映画、ネット上では「トルネード」という言い方が好まれることもあります。

例えば、アメリカで発生する激しい渦巻きの風を「トルネード」と表現することが多く、これがそのまま日本でも使われています。一方で、日本国内で同じような現象が起きた場合には「竜巻」と報道されることがほとんどです。

このように言葉は違っても、自然現象としては同じものなので、「どちらが正しい」ということはありません。シチュエーションや使う場面によって言い分けられているだけです。

「竜巻とトルネードは同じ現象を指す言葉で、呼び方の違いにすぎません」

トルネードとは?基本の仕組みを簡単に理解

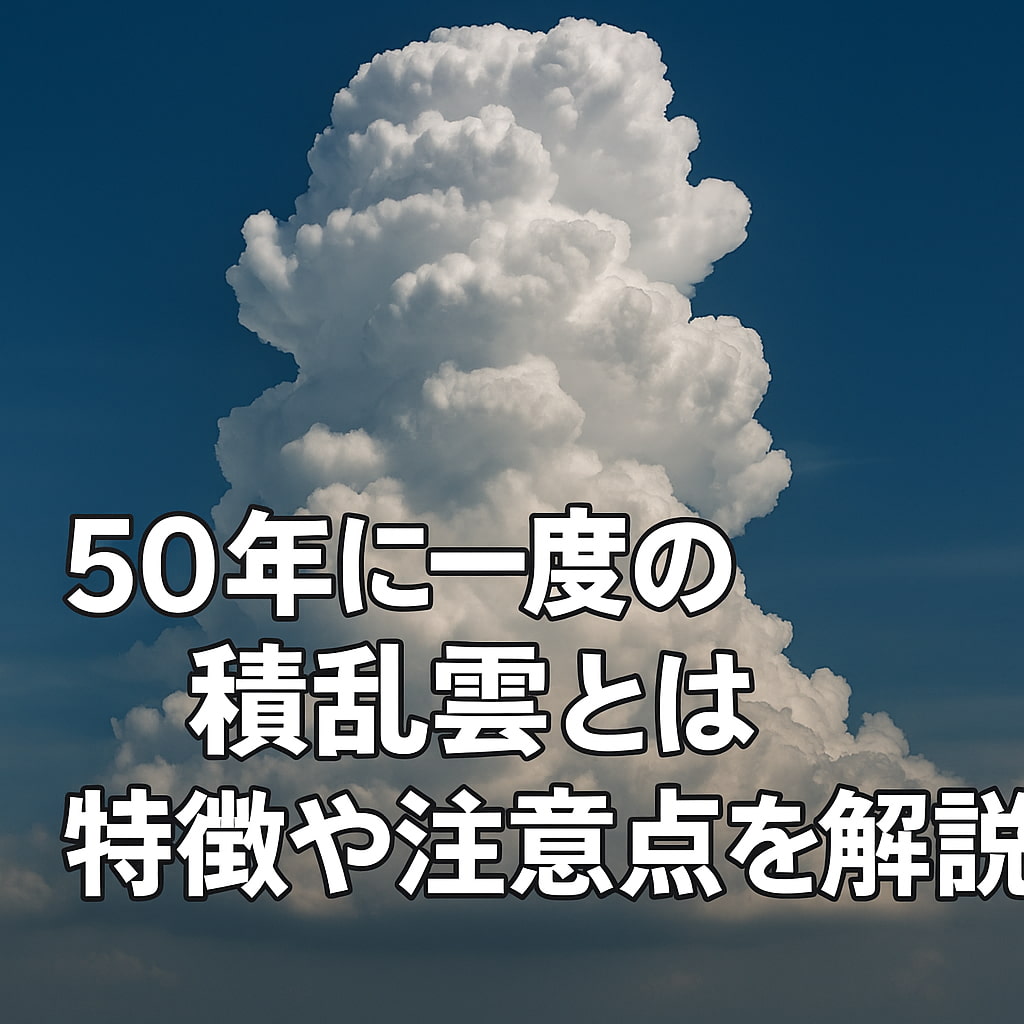

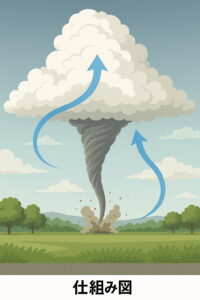

トルネードとは、積乱雲の中で発生する強烈な空気の渦のことです。地表から空へと伸びる細長い「柱状の雲」のような形が特徴で、非常に強い風を伴います。

主に発生するのは、非常に発達した積乱雲(雷雲)の中です。上下に激しく動く空気(上昇気流と下降気流)がぶつかり合い、空気の回転運動が始まることでトルネードが生まれます。その渦が地面にまで達すると、目に見える柱のような形になります。

具体例としては、アメリカ中部の「トルネード・アレー」と呼ばれる地域で頻繁に発生します。1つのトルネードは数分〜数十分程度と短時間で消えることもありますが、進行方向にある建物や車などに甚大な被害をもたらすことがあります。

ここで、トルネードの特徴を表にまとめてみます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 発生場所 | 主にアメリカ、または日本など世界各地 |

| 発生メカニズム | 積乱雲内の強い上昇気流と下降気流 |

| 規模 | 幅数十〜数百メートル、高さ数km |

| 持続時間 | 数分〜1時間程度 |

| 予測の難しさ | 発生直前までわからないことが多い |

このように、トルネードはとても局所的で突発的な現象でありながら、風速は時に300km/hを超えることもある非常に危険な気象現象です。見た目が美しいと感じることもあるかもしれませんが、接近するのは大変危険ですので、注意が必要です。

積乱雲から発生するトルネードの基本構造を描いた図解

ハリケーンとは?台風との違いも紹介

ハリケーンとは、熱帯の海上で発生する非常に強い熱帯低気圧のことです。強風や大雨を伴いながら移動し、広い範囲に大きな被害をもたらすことがあります。

一見すると「台風」と同じように感じるかもしれませんが、実は呼び方が違うだけで、基本的な仕組みはほぼ同じです。違いは主に「発生場所」と「呼称の地域」にあります。

以下の表で整理してみましょう。

| 呼び名 | 発生地域 | 使用される地域 |

|---|---|---|

| 台風(Typhoon) | 北西太平洋(日本・フィリピンなど) | 日本、中国、韓国など |

| ハリケーン(Hurricane) | 北大西洋・東太平洋(アメリカ周辺) | アメリカ、カリブ海地域など |

| サイクロン(Cyclone) | インド洋・南太平洋 | インド、バングラデシュなど |

このように、地球上のどこで発生したかによって名称が変わっているだけです。

また、アメリカでは「ハリケーン」にSaffir-Simpsonスケールという風速別のカテゴリがあり、被害の程度を示す目安とされています。これに対し、日本では気象庁が台風の強さを「強い」「非常に強い」などと表現する独自の基準を用いています。

つまり、台風とハリケーンは同じ自然現象でも、呼び名と表現の仕方が異なるだけなのです。

最新の台風・ハリケーン・サイクロンの情報や注意報は、気象庁の公式サイトで随時確認できます。災害時には早めの行動が命を守ります。

→ 気象庁|防災気象情報

衛星画像で見る巨大なハリケーンの姿。台風と同じ現象だが発生地域で呼び方が異なる

台風・ハリケーン・サイクロンの違いを地図でイメージ

台風・ハリケーン・サイクロンは、基本的に同じ種類の熱帯低気圧です。ただし、発生する海域によって呼び方が変わるというのが大きな違いです。

この3つは全て、「強い低気圧に伴う渦巻き状の暴風雨」で、発生する場所と名称が異なるだけ。難しく感じるかもしれませんが、地図上で見ると一気にわかりやすくなります。

以下の表で、呼び方と発生するエリアを整理してみましょう。

| 呼称 | 発生海域 | 主に使われる地域 |

|---|---|---|

| 台風(Typhoon) | 北西太平洋(東アジア周辺) | 日本・中国・韓国・フィリピンなど |

| ハリケーン(Hurricane) | 北大西洋・カリブ海・東太平洋 | アメリカ・メキシコ・中米諸国など |

| サイクロン(Cyclone) | インド洋・南太平洋 | インド・オーストラリア・バングラデシュなど |

このように、地球上の「どこで発生したか」によって名前が変わっているだけで、構造や仕組みに大きな違いはありません。

さらにイメージしやすくするために、地図で見ると以下のような感覚になります:

-

日本周辺(太平洋の西側)→ 台風

-

アメリカ大陸の東側(大西洋)→ ハリケーン

-

インド・オーストラリア周辺の海域→ サイクロン

つまり、どれも同じタイプの嵐なのに、呼び方は場所しだいということなんですね。

呼称の違いに惑わされず、それぞれの国のニュースや気象情報を理解するためには、こうした名称の使われ方を覚えておくと安心です。

発生する地域によって呼び名が変わる台風・ハリケーン・サイクロンの分布を地図で表現

ハリケーントルネードタイフーンの違いを比較

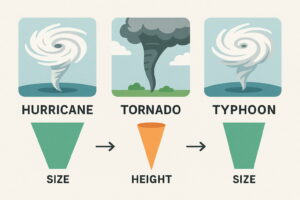

ハリケーン・トルネード・タイフーンは、どれも激しい風をともなう自然災害ですが、発生の仕組みやスケールが全く異なります。

この3つは同じ「風の災害」と思われがちですが、実際は性質も起こり方もバラバラです。以下の表にそれぞれの特徴をまとめました。

| 項目 | ハリケーン(Hurricane) | トルネード(Tornado) | タイフーン(Typhoon) |

|---|---|---|---|

| 発生場所 | 熱帯の海上 | 積乱雲の下、地表付近 | 熱帯の海上 |

| 発生範囲 | 数百km〜1000km規模 | 数十〜数百mの小規模 | 数百km〜1000km規模 |

| 持続時間 | 数日〜1週間 | 数分〜数十分 | 数日〜1週間 |

| 強さの指標 | サファ・シンプソン・スケール | Fujitaスケールなど | 気象庁の階級(強い、非常に強い) |

| 呼称の違い | 主にアメリカなどで使われる | 主にアメリカでの呼称(日本では竜巻) | 日本や中国、韓国などで使われる |

この表からわかるように、ハリケーンとタイフーンは同じタイプの熱帯低気圧で、トルネードだけは仕組みが全く別物です。

例えば、ハリケーンとタイフーンはどちらも海の上でじわじわ発達し、広い範囲に影響を与えます。一方、トルネードは雷雲の下などで突然現れ、限られた範囲に強烈な風を吹きつける局地的な現象です。

また、トルネードは予測が難しく、風速が極端に高いこともあるため、注意が必要です。一方のハリケーンやタイフーンは、ある程度の進路予測が可能で、事前に対策をとることができます。

このように、名前は似ていても、どの災害もまったく異なる特性を持っていることを理解しておくと、ニュースや防災情報もより正確に読み取れるようになります。

「Hurricane vs Tornado vs Typhoon – 規模や特徴の違いを比較した図解」

トルネードとハリケーンの違いを強さ・被害・予測で比べてみよう

トルネードとハリケーンは、どちらも激しい風による自然災害として知られていますが、その強さや被害の出方、そして予測のしやすさには大きな違いがあります。

この章では、それぞれの特性を「強さ」「被害の範囲」「予測の難易度」という3つの視点から比較し、具体的にどのような違いがあるのかをわかりやすく解説していきます。

ハリケーンと竜巻の違いを簡単に説明

トルネードとツイスターの違いはどこ?

サイクロンとハリケーンの違いも押さえよう

台風と竜巻とハリケーンの違いを一度に覚えるコツ

ハリケーン サイクロン 違いは呼び名だけ?

トルネードが多い国とハリケーンが多い地域の違い

よくある質問(Q&A)

「先生、どっちのほうが危ないんですか?トルネードとハリケーンって」

「危険性はどちらも高いけど、違いがあるんだよ。トルネードは局地的にものすごく強烈で、ハリケーンは広い範囲に長く影響を与える。比べてみると一目で違いが分かるよ」

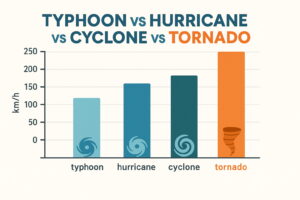

台風ハリケーンサイクロントルネード強さを比較

台風・ハリケーン・サイクロン・トルネードは、すべて風に関係する自然災害ですが、「強さ」の特徴は大きく異なります。

それぞれの現象が持つ風速のレベルや被害の程度を理解することで、適切な備えがしやすくなります。

以下の表に、主な違いをわかりやすくまとめました。

| 名称 | 最大風速の目安 | スケール分類 | 特徴的な被害範囲 |

|---|---|---|---|

| 台風(Typhoon) | 17m/s以上(日本の基準) | 「強い」「非常に強い」など | 数百kmに及ぶ広範囲 |

| ハリケーン(Hurricane) | 33m/s以上(カテゴリ1〜5) | サファ・シンプソン・スケール | 国レベルで広がる被害もあり |

| サイクロン(Cyclone) | 約17m/s以上(各国の基準異なる) | 独自のランクや階級あり | 南アジアや豪州で深刻な浸水被害など |

| トルネード(Tornado) | 最大100m/s超えも可能 | 複数のFスケール(F0〜F5) | 狭い範囲でも住宅や車が吹き飛ぶ |

このように見てみると、トルネードは非常に狭い範囲に集中する反面、風速が圧倒的に高いという特徴があります。

一方、台風・ハリケーン・サイクロンは発生場所によって名前が違うだけで、基本的には同じ種類の気象現象です。

ただ、国によって風速の基準や表現方法が異なるため、「強さ」を比較するときはその背景も押さえておくことが大切です。

どれも油断できない自然の力ですが、特にトルネードは短時間で突然発生し、一瞬で家屋を吹き飛ばすこともある強烈な現象なので、身の安全を守るには早めの避難が必要です。

台風・ハリケーン・サイクロン・トルネードの強さをわかりやすく整理した比較図

ハリケーンと竜巻の違いを簡単に説明

ハリケーンと竜巻は、どちらも風による自然災害ですが、その発生の仕組み・規模・被害の出方はまったく異なります。

まず、発生場所と条件から違いがあります。ハリケーンは熱帯の広い海上で時間をかけて発達するのに対して、竜巻(トルネード)は積乱雲の下で突然生まれる小規模で激しい渦巻きです。

以下のように比べると、違いがとても明確です。

| 比較項目 | ハリケーン | 竜巻(トルネード) |

|---|---|---|

| 発生の場所 | 熱帯の海の上 | 地上と積乱雲の間 |

| 発生の規模 | 数百km規模 | 数十〜数百mと非常に小さい |

| 発生の頻度 | 毎年のように発生する | 条件がそろった時にのみ発生する |

| 持続時間 | 数日〜1週間程度 | 数分〜長くて1時間程度 |

| 被害の広がり | 広範囲に及ぶ | 限定的だが非常に強い破壊力がある |

| 予測の難易度 | 比較的予測しやすい | 直前まで予測が困難 |

このように、竜巻は非常に狭いエリアに集中するぶん、局地的にはハリケーン以上の破壊力を持つこともあるという点が大きな違いです。

また、ニュース映像などで見かけるハリケーンは「長期的な災害」、竜巻は「突発的な災害」として取り上げられることが多いのも納得できますね。

どちらも危険な自然現象ですが、防災のポイントはまったく違うため、それぞれの特徴をしっかり理解しておくことがとても大切です。

トルネードとツイスターの違いはどこ?

トルネードとツイスターは、実は同じ現象を指す言葉です。違いは「使われる場面」や「呼び方のニュアンス」にあります。

どちらも、積乱雲の下で発生する渦巻き状の激しい風のことを意味します。日本語では「竜巻」と訳され、突発的に強風が吹き荒れる危険な現象です。

では、なぜ2つの言葉があるのでしょうか?

| 用語 | 意味 | 主に使われる場面 |

|---|---|---|

| トルネード(Tornado) | 気象用語・公式表現 | ニュース、気象レポート、学術資料など |

| ツイスター(Twister) | 俗語・カジュアルな言い方 | 映画・ドラマ・日常会話など |

「トルネード」は、アメリカなどで気象庁やメディアが正式に使う言葉で、正確な情報や注意喚起の際に用いられる表現です。一方、「ツイスター」は日常会話や映画のタイトル(例:映画『ツイスター』)などに登場することが多く、より口語的で親しみのある響きがあります。

つまり、両者は内容的に違いがあるわけではなく、使われる文脈が異なるだけです。

たとえば、天気予報で「トルネード注意報が出ています」と言えば正確な表現ですが、友人同士の会話では「昨日ツイスター来てたよね!」のように使われることもあります。

このように、意味の違いというより「表現のスタイルの違い」として理解するのがポイントです。

ツイスターは映画や日常会話で使われる表現、トルネードは公式な気象用語

サイクロンとハリケーンの違いも押さえよう

サイクロンとハリケーンは、どちらも「熱帯低気圧」の一種であり、構造はほぼ同じですが、発生する地域によって呼び名が変わります。

「サイクロン」はインド洋や南半球で発生する大型の渦巻き型の嵐に対して使われ、「ハリケーン」は主に北大西洋やカリブ海で発生した場合に使われます。

以下の表で違いを確認してみましょう。

| 名称 | 発生場所 | 主に使われる地域 | その他の特徴 |

|---|---|---|---|

| ハリケーン | 北大西洋・東太平洋 | アメリカ・カリブ海など | 風速によりカテゴリ1〜5で分類される |

| サイクロン | インド洋・南太平洋 | インド・バングラデシュ・豪州など | 被害が深刻なケースが多く、洪水も発生しやすい |

どちらも、中心に「目」があり、強風と大雨を伴いながら進行する点は共通しています。

ただ、使われる言語圏や国によって風速の分類方法や対応体制には差があるため、ニュースなどを見るときはその国の呼び方に注意する必要があります。

また、サイクロンはアジア圏で深刻な被害をもたらすことも多く、洪水や土砂災害とセットで注意喚起される傾向があります。

このように、サイクロンとハリケーンの違いは「構造」ではなく、「場所と呼称」にあるという点を押さえておきましょう。

それぞれの国で名称が異なるだけで、根本的には同じような現象なのです。

台風・ハリケーン・トルネードの違いを図解で覚える方法

台風・ハリケーン・トルネードの違いは「場所・規模・発生原理」ですが、文章で読むだけでは混乱しやすいかもしれません。

覚えるコツとして、以下の図解イメージが効果的です。

-

台風とハリケーン:同じ種類の嵐 → 発生場所だけ違う(太平洋西側→台風、東側→ハリケーン)

-

トルネード:積乱雲の下で突然発生する渦 → 台風・ハリケーンとはスケールも発生原因も別物

視覚的に整理して覚えることで、防災意識にもつながります。

まずは、ざっくりとした違いを表にまとめてみましょう。

| 項目 | 台風(Typhoon) | 竜巻(Tornado) | ハリケーン(Hurricane) |

|---|---|---|---|

| 発生場所 | 熱帯の広い海上 | 積乱雲の下、地上付近 | 熱帯の海(大西洋や東太平洋) |

| 大きさ | 数百km〜1000km級 | 数十m〜数百mの細い渦 | 台風と同規模(地域差で名称が異なる) |

| 継続時間 | 数日間続くことが多い | 数分〜1時間未満のことが多い | 数日〜1週間程度 |

| 特徴 | 広い範囲に風と大雨をもたらす | 局所的に強風を伴い突発的に発生 | アメリカやカリブ海で発生する大型嵐 |

こうして比較してみると、3つを区別するポイントが見えてきます。

覚え方のコツとしては、次のようなイメージで整理するとスッキリします。

-

「海の広い範囲 → 台風やハリケーン」

-

「雲の下のピンポイント → 竜巻」

-

「場所が日本なら台風、アメリカならハリケーン」

また、語感で覚える方法もおすすめです。

「トルネード」「ツイスター」などは鋭くて速いイメージ、「ハリケーン」は広がる強風の印象、「台風」は日本のニュースでよく聞く身近な災害という感覚。

このように、場所・規模・印象で分けて覚えることで、3つの違いを無理なく記憶できます。

ハリケーンサイクロン違いは呼び名だけ?

ハリケーンとサイクロンの違いは、基本的には「呼び名の違い」だけです。

どちらも、熱帯地域の海で発生する大規模な渦巻き型の嵐であり、構造や発生条件はほぼ同じです。

では、なぜ名前が違うのでしょうか?

これは、発生する場所と国ごとの慣習による呼び分けがあるからです。

| 呼称 | 発生する海域 | 主に使われる地域 |

|---|---|---|

| ハリケーン | 北大西洋・東太平洋 | アメリカ・メキシコ・カリブ海諸国 |

| サイクロン | インド洋・南太平洋・南半球海域 | インド・オーストラリア・バングラデシュなど |

このように、どこで発生したかによって同じ現象でも名前が変わってしまうのです。

言ってしまえば「文化的な呼び方の違い」にすぎません。

ただし、注意したいのは、各国で使われる強さの表現方法や災害対策のルールが異なるという点です。

たとえば、ハリケーンは「カテゴリ1〜5」で分類され、風速や被害予測の目安になります。一方、サイクロンは国や地域によって分類の仕方が異なるため、名称だけでなく評価基準にも少し差があるのです。

つまり、「呼び名だけ」と言いつつも、地域ごとの使われ方や評価方法には違いがあることも押さえておくと安心です。

トルネードが多い国とハリケーンが多い地域の違い

トルネードが多く発生する国と、ハリケーンが頻繁に発生する地域は、それぞれ気候や地形の条件が大きく関係しています。

まず、トルネードについて見てみましょう。

トルネード(竜巻)は、特にアメリカの中西部や南部で頻繁に発生しています。この地域は「トルネード・アレー(Tornado Alley)」と呼ばれ、以下のような州が含まれます。

| 主な州 | 特徴 |

|---|---|

| テキサス州 | 年間のトルネード発生数が全米トップクラス |

| オクラホマ州 | 平坦な地形と気団の衝突条件が揃いやすい |

| カンザス州・ネブラスカ州 | 農地が多く、地表が見通しやすいため被害確認もされやすい |

この地域では、メキシコ湾からの暖かく湿った空気と、ロッキー山脈からの冷たく乾いた空気がぶつかることで、強い上昇気流が発生し、トルネードが起こりやすくなります。

一方、ハリケーンが多い地域はどうでしょうか?

ハリケーンは、北大西洋やカリブ海、東太平洋の暖かい海域で発生しやすく、次のような国や地域に大きな影響を与えることが多いです。

| 地域・国 | 被害が多く報告される理由 |

|---|---|

| アメリカ東海岸(特にフロリダ州) | 海に面しており、ハリケーンの進路にあたることが多い |

| メキシコ湾沿岸の国々 | 湾の中で勢力を強めたハリケーンが上陸しやすい |

| カリブ海諸国(キューバ、ハイチなど) | 島国であり、避けづらい地理的条件にある |

このように、トルネードは「内陸部の気温差」で起こりやすく、ハリケーンは「海面水温の高さ」が引き金になるという違いがあります。

また、トルネードは突発的で短時間に狭い範囲を襲うのに対し、ハリケーンは広範囲にわたり、数日間かけて接近してくることが多いため、対策や避難の方法にも差があるのが特徴です。

つまり、どちらの現象もその地域の「地形・気候・風の流れ」が深く関係しており、発生しやすい国や地域が異なるのは、自然の条件によるものなのです。

トルネードとハリケーンの多発地域を比較した地図。アメリカ中部では竜巻が、カリブ海や東海岸ではハリケーンがよく発生する。

よくある質問(Q&A)

トルネードとハリケーンの違いに関するよくある質問

Q1. トルネードとハリケーンの最大の違いは何ですか?

A1. 発生場所と規模です。トルネードは積乱雲から発生する小規模な渦巻きですが、ハリケーンは海上で発生する大規模な熱帯低気圧です。

Q2. ハリケーンと台風はどう違うの?

A2. 基本的には同じ現象ですが、発生地域によって呼び方が変わります。太平洋では台風、大西洋ではハリケーンと呼ばれます。

Q3. トルネードと竜巻は同じものですか?

A3. はい、日本語で「竜巻」と呼ばれている現象を英語で「トルネード」と言います。意味は同じです。

Q4. ハリケーンとサイクロンは同じ?

A4. 同じ熱帯低気圧ですが、発生地域によって呼び方が異なります。インド洋などではサイクロンと呼ばれます。

Q5. トルネードの発生しやすい国はどこ?

A5. アメリカ中西部の「トルネード・アレイ」と呼ばれる地域が特に多く発生します。

Q6. ハリケーンは日本にも来ますか?

A6. ハリケーンという名称では来ませんが、同じ仕組みの「台風」が日本には頻繁に接近します。

Q7. トルネードは予測できますか?

A7. 現在の技術では短時間前の予測は可能ですが、発生自体の正確な予測は非常に難しいとされています。

Q8. サイクロンと台風はどう違うの?

A8. 気象現象としてはほぼ同じですが、呼び名が違うだけです。台風は西太平洋、サイクロンはインド洋などに発生します。

Q9. トルネードとハリケーンの被害の違いは?

A9. トルネードはピンポイントに強い破壊力を持ちますが、ハリケーンは広範囲にわたって被害を及ぼします。

Q10. 台風・ハリケーン・サイクロンはどう見分ければいい?

A10. 発生する海域によって分類されます。気象庁やニュースでの報道を確認するのがわかりやすいです。

Q&Aを象徴する吹き出しイラスト。読者が疑問に思いやすい「トルネードとハリケーンの違い」を解説するセクションに合わせたデザイン。

「なるほど〜!最初は名前ばっかりで混乱してたけど、発生する場所や規模で違うんですね」

「そうそう。名前は違っても基本の仕組みは共通する部分もあるし、それぞれの特徴を知ると防災の意識も高まるんだ。これからニュースを見るときに役立つはずだよ」

トルネードとハリケーンの違いをわかりやすく総まとめ

-

トルネードは積乱雲の下で発生する小規模な渦巻き状の強風現象

-

ハリケーンは熱帯の海上で発生する広範囲に影響を及ぼす熱帯低気圧

-

トルネードは数分〜1時間程度の短時間で消えることが多い

-

ハリケーンは数日〜1週間ほどかけて広い地域に被害をもたらす

-

トルネードの風速は最大100m/sを超えることもあり局地的に破壊力が高い

-

ハリケーンは風速33m/s以上から「カテゴリ1〜5」で分類される

-

トルネードはアメリカ中部「トルネード・アレー」で多く発生している

-

ハリケーンはカリブ海やアメリカ東海岸、メキシコ湾岸で発生しやすい

-

トルネードは暖かく湿った空気と冷たく乾いた空気の衝突が原因で起きる

-

ハリケーンは海面水温が高い場所で発達しやすい

-

トルネードは突発的で予測が非常に難しい

-

ハリケーンは事前にある程度の進路や強さを予測できる

-

トルネードと竜巻は同じ現象で呼び方が違うだけ

-

ハリケーンとサイクロンも構造は同じで呼び名の地域差によるもの

-

トルネードとハリケーンは被害範囲・発生原理・予測性の全てが異なる