今回は「50年に一度の積乱雲」についてご紹介します。

近年、集中豪雨や線状降水帯といった気象現象が全国各地で多発し、「これまでに経験したことのないような雨」がニュースでも頻繁に取り上げられるようになりました。

そんな中、「50年に一度の積乱雲」という表現を聞いたことはありませんか?

この言葉には、どんな意味が込められているのか。実際にそれが発生すると、どんな危険があり、どんな対策が必要なのか。

本記事では、気象の基礎知識とともに、50年に一度の積乱雲の特徴、集中豪雨との関係、そして防災に役立つポイントまで、会話形式でわかりやすく解説していきます。

少し長いですが、最後まで読むことで「雨の怖さ」と「気象情報の大切さ」がきっと伝わるはずです。

さあ、一緒に気象の世界をのぞいてみましょう。

- 50年に一度の積乱雲の脅威|雷雨・強風・雹などの危険な気象現象に注意

- 集中豪雨の主な原因は積乱雲|大気の不安定さが招く激しい雨

- 積乱雲が引き起こす落雷と雹(ひょう)|発生の仕組みと注意点

- 「50年に一度の大雨」とは?|頻度の増加と気象庁が使う統計的表現の意味

- 50年に一度レベルの積乱雲の特徴とは?|巨大さ・危険度・発生時のサインを解説

- 50年に一度の積乱雲が来たらどうする?|想定される被害と命を守るための行動指針

- 気象庁のスーパーコンピュータが豪雨を予測する仕組み|最新技術で命を守る「数値予報」

- 梅雨入り・梅雨明けの意味と決まり方|気象庁がどう判断しているかご存知ですか?

- 「梅雨入りは○月○日ごろ」ってなぜ“ごろ”?|気象庁が曖昧表現を使う理由とは?

- 梅雨入り・梅雨明けの発表はどう決まる?|気象庁が地域別に公表する理由と背景

- まとめ

50年に一度の積乱雲の脅威|雷雨・強風・雹などの危険な気象現象に注意

「50年に一度の積乱雲」は、見た目のインパクトだけでなく、その中に潜む気象の脅威が非常に大きいことで知られています。このような積乱雲が発生すると、突風や落雷、激しい雨、雹(ひょう)などの極端な現象を同時に引き起こすため、非常に危険です。ここでは、実際にどのような現象が伴うのか、被害のリスクについて詳しく見ていきましょう。

こんにちは。先生。

最近集中豪雨って多いですね。

今回は防災情報、集中豪雨について教えてください。

集中豪雨の主な原因は積乱雲|大気の不安定さが招く激しい雨

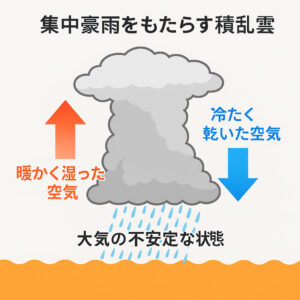

集中豪雨の主な引き金となるのが、活発な積乱雲の連続発生です。特に梅雨時期や台風接近時など、大気が非常に不安定になりやすい状況では、暖かく湿った空気が地表から上昇し、急激な積乱雲の発達を招きます。

このような積乱雲は寿命こそ1時間程度と短いものの、**「次々に世代交代するように発生」することで、同じ地域に集中して雨を降らせ続け、数時間にわたる豪雨となります。これがいわゆる「線状降水帯」**と呼ばれる現象です。

☑️ 具体的な原因:

-

地表が高温多湿 → 上昇気流が強まる

-

上空は寒冷乾燥 → 大気が非常に不安定

-

台風・梅雨前線・地形の影響 → 湿った空気が集まりやすい

これらの条件が揃うと、積乱雲が爆発的に発達し、短時間で大雨をもたらす可能性が急激に高まります。こうした集中豪雨は、都市部でも洪水や下水氾濫を引き起こしやすく、迅速な警戒と対策が必要です。

線状降水帯ですね。

そうです。最近よく耳にしますね。

西日本豪雨でも大きな被害をもたらしました。

大変な被害でしたよね。「雷に注意」もよく聞きますが、落雷、ひょうはどれほどの気象状況の事例に生じてするのですか?

落雷やひょうは、発達した積乱雲にともなって生じてします。

集中豪雨を引き起こす積乱雲の発生メカニズム。暖かく湿った空気が上昇し、冷たく乾いた空気とぶつかることで、大気が不安定になり激しい雨雲が形成される。

積乱雲が引き起こす落雷と雹(ひょう)|発生の仕組みと注意点

発達した積乱雲は、雷やひょう(雹)といった危険な現象も引き起こします。

これらの現象は短時間に発生しやすく、被害が大きくなるため、早めの対策と知識が必要です。

⚡ 落雷が起こる仕組み

積乱雲の内部では、上昇気流によって氷の粒(氷晶)やあられが衝突し、電気が発生します。このとき、雲の中でプラスとマイナスの電荷が分離し、一定以上に電気が蓄積されると、空気の絶縁が破れて電流が一気に放出されます。これが「雷(放電)」であり、地上に向かって落ちる現象が「落雷」です。

🌩 落雷は、命に関わる事故や停電、火災などの原因になるため、屋外では特に注意が必要です。

🧊 雹(ひょう)の発生メカニズム

積乱雲の中では、過冷却状態(水の粒が氷点下でも凍らずに液体のままで存在)の粒が、氷の核にぶつかることで次第に大きく成長します。

やがて雲の中の上昇気流でも支えきれないほど大きくなると、そのまま氷の塊として地表に落下してきます。これが「雹(ひょう)」です。

🧨 ゴルフボール大の雹は自動車のへこみ、ガラスの破損、農作物の壊滅など深刻な被害をもたらします。

🛡 雹と落雷への注意点まとめ

-

天気予報で「雷注意報」や「ひょうに注意」と出ている場合は外出を控える

-

金属製の物や高い場所を避ける(落雷リスク)

-

自動車や屋内に避難(安全性が高い)

-

雹が降り出したら、ガラス窓から離れる/農作物や車両はシートなどで保護を検討

🔍 補足:落雷や雹はどんな気象条件で発生する?

-

発達した積乱雲がある

-

気温が高く、地表の湿度が高い

-

大気の状態が非常に不安定

これらの条件が揃っている日は、雷や雹のリスクが特に高まります。

ひょうも大きな粒が落ちてきたってよくニュースにもなってますね。

大雨の回数は増大しているのですか?

気象庁では、1901年から全国の気象台や測候所等51箇所の降水量データを用いて日降水量100ミリ以上及び200ミリ以上の生じて回数を年ごとに集計していますが、両者とも長期的には増加性質が現れています。

「50年に一度の大雨」とは?|頻度の増加と気象庁が使う統計的表現の意味

最近の天気予報やニュースでは、「50年に一度の大雨」という表現を耳にする機会が増えています。

この表現は非常にインパクトがありますが、実際にはどのような意味があるのでしょうか?

📈 大雨の回数は本当に増えている?

気象庁によると、日本国内では日降水量100ミリ以上や200ミリ以上の大雨の発生回数が、長期的に見ると明らかに増加傾向にあると報告されています。

また、1976年以降に全国約1300カ所のアメダスで観測された「1時間あたり50ミリ以上・80ミリ以上」の豪雨も、着実に増えてきています。

🌧️ 特に短時間に局地的に降る“ゲリラ豪雨”は、都市型災害を引き起こす要因になっています。

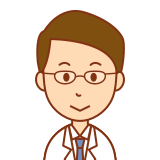

📊 「50年に一度の雨」=50年に1回だけではない

「50年に一度」という表現は、気象庁が危機感を伝えるために用いる統計的表現であり、誤解されやすいポイントがいくつかあります。

| 誤解 | 正しい意味 |

|---|---|

| 一度起きたら、次は50年後? | → いいえ、統計的に「50年間で1回起こる確率がある」という意味で、年に何回も全国のどこかで発生し得ます。 |

| 起きる地域は全国共通? | → いいえ、「地域ごと」に計算された値で、その地域にとっての異常値という意味です。 |

このように、「50年に一度」はあくまで確率論に基づいた指標であり、数日間で複数回起こることもあり得るのです。

🧭 気象庁の意図と予報精度の向上

「50年に一度の大雨」といった表現は、予報が外れた場合の非難を避けるためではなく、「今すぐ行動を起こしてください」という強い警告としての意味合いがあります。

近年はスーパーコンピュータや気象衛星、アメダス、ウインドプロファイラなどの技術の進歩により、豪雨の予測精度も向上。特に**数時間前の短期的な豪雨予測(ナウキャスト)**が活用されるようになっています。

📌 まとめ:この表現から読み取るべきこと

-

「50年に一度」は“極めてまれで危険な雨”という統計的サイン

-

年々、その「まれな雨」が増えている事実に注目すべき

-

危機感を正しく受け取り、早めの避難・備えが命を守る

「50年に一度」の表現は?

もう50年は無いってことですか?

「50年に一度」の表現は、気象台が抱いている危機感を皆様にお伝えするため導入しているもので、統計学的にその地域で50年に一度程度の大雨などになっている事を伝えるものです。

「50年に一度の大雨」とは、特定の地域で50年間に1回発生する確率の統計表現であり、全国的には毎年複数回起こり得る現象です。

50年に一度レベルの積乱雲の特徴とは?|巨大さ・危険度・発生時のサインを解説

「50年に一度の積乱雲」と呼ばれる現象は、通常の積乱雲とは明らかにスケールが違い、極端な雨・風・雷などの異常気象を複合的にもたらすのが特徴です。以下に、その代表的な特徴を紹介します。

☁️ 特徴①:雲頂高度が1万メートル以上に達する

このような積乱雲は、発達のピーク時に雲の上端(雲頂)が成層圏近く(高度1万メートル以上)まで達します。これは、旅客機の飛行高度(約1万メートル)に匹敵する高さです。

🌩 特徴②:直径数十kmにも及ぶ巨大な雲体

発達した積乱雲は、水平にも大きく広がり、直径が数十kmに及ぶことがあります。その巨大さが、広範囲にわたる豪雨や雷、強風を同時多発的に引き起こします。

🌪 特徴③:竜巻やダウンバーストの原因にも

強い積乱雲の下部では、急激な下降気流(ダウンバースト)や竜巻が発生することもあり、瞬間的な突風で建物の倒壊や車の横転など大きな被害をもたらします。

⚡ 特徴④:雷や落雷が多発

雲の中で大量の氷晶やあられが衝突・分離を繰り返すため、大量の電荷が発生。結果として、頻繁な雷鳴や激しい落雷が起こります。停電や火災のリスクも高くなります。

🧊 特徴⑤:雹(ひょう)の降る可能性

雲の中に過冷却の水滴が多く含まれると、それが氷粒となって成長し、雹(ひょう)として地表に落下します。直径数センチの雹は、農作物、車、屋根瓦などに甚大な損害を与えます。

🚨 特徴⑥:集中豪雨をもたらす

このような積乱雲が同じ場所に次々と発生・移動することで、線状降水帯を形成。1時間に50mm〜80mmを超える猛烈な雨が数時間続くと、都市型水害や土砂災害を引き起こすリスクが高まります。

📌 まとめ:この積乱雲が発生したら即警戒

-

雲が異常に高く発達し、黒く広がる → 警戒のサイン

-

雷鳴が遠くからでも聞こえる → 積乱雲が接近中の可能性

-

気象アプリやレーダーで雲の塊が密集 → 即時の避難検討を

このような積乱雲は、気象庁のリアルタイム監視システムや天気アプリでも可視化されつつあります。異常な雲を見たら「天気の急変」の合図と心得て行動を起こすことが命を守る第一歩です。

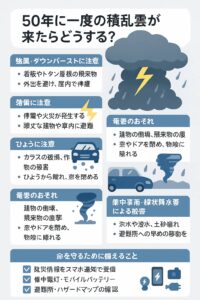

50年に一度の積乱雲が来たらどうする?|想定される被害と命を守るための行動指針

50年に一度の積乱雲が発生した場合、それに伴って落雷・突風・豪雨・ひょう・竜巻といった複数の極端現象がほぼ同時に起こるおそれがあります。つまり、「雨が強い」だけでは済まないのです。

ここでは、それぞれの気象現象ごとに「どのようなリスクがあるのか」「どう対策すべきか」をまとめます。

💨 強風・突風・ダウンバーストへの注意

-

看板やトタン屋根などの飛来物によるケガや死亡事故のリスク

-

自転車・バイクの転倒、車の横転

-

対策: 不要な外出は避け、屋内に待機。窓から離れ、カーテンを閉じる

⚡ 落雷への注意

-

停電・火災・感電事故の可能性

-

通学・屋外作業・レジャー中の落雷被害

-

対策: 高所や金属物から離れ、できるだけ頑丈な建物か車内に避難

🧊 雹(ひょう)への注意

-

ガラスの破損、車のへこみ、農作物の壊滅的被害

-

雹の直撃によるケガ(特に外出中は危険)

-

対策: 雹の音が聞こえたら窓から離れ、外出を控える。車は屋根付きに移動

🌪 竜巻の可能性

-

建物の倒壊、窓ガラスの飛散、飛来物の直撃など致命的な被害

-

木造住宅やプレハブでは特に危険

-

対策: 頑丈な建物の1階に移動。窓やドアをしっかり閉め、物陰に隠れる

🌧 集中豪雨・線状降水帯による被害

-

洪水、浸水、土砂崩れ、冠水による車の立ち往生

-

アンダーパスや河川近くは特に危険

-

対策: 災害リスクマップを事前に確認、避難所への早めの移動を

🚨 命を守るために今すぐできる備え

-

気象庁・自治体の警報/注意報をスマホ通知で受け取れるよう設定

-

懐中電灯・モバイルバッテリー・非常食・防災ラジオを常備

-

自宅周辺の避難所、浸水・土砂崩れリスクを再確認しておく

📌 まとめ:積乱雲は「ただの雲」ではない

強い積乱雲の接近時には、「雷が鳴り始めた」「急に冷たい風が吹いた」「空が真っ暗になった」といった兆候が見られます。

そのときに迷わず「避難の準備をする・中断して屋内へ移動する」ことが、命を守る分かれ道になります。

積乱雲がもたらす異常気象への備えを一目で示した防災ガイド。落雷・強風・雹・竜巻・集中豪雨ごとの行動ポイントと、命を守るための基本的な備えが分かりやすくまとめられている。

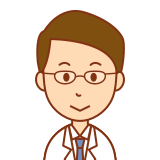

気象庁のスーパーコンピュータが豪雨を予測する仕組み|最新技術で命を守る「数値予報」

集中豪雨や「50年に一度の積乱雲」のような極端気象は、発生の予測が非常に難しいとされてきました。

しかし、近年では気象庁が導入しているスーパーコンピュータの性能向上により、局地的な大雨の“兆し”を把握できるようになってきています。

これを支えるのが「数値予報」というシステムです。

📊 数値予報とは?

数値予報とは、大気の状態を数学モデル(方程式)で再現し、時間とともにどう変化するかをコンピュータでシミュレーションする技術です。

たとえば、以下のようなデータを使って、未来の天気を予測します:

-

気温・湿度・気圧などの大気データ(気象衛星・アメダス)

-

風の強さと向き(ウインドプロファイラ)

-

雲の動きや降水量(レーダー観測)

-

地形や海面温度などの地域特性

これらを1時間ごと・1km四方の精度で大量に計算し、「どこでどのくらいの雨が、いつ降るか」を予測します。

🖥️ 気象庁のスーパーコンピュータができること

-

1日先~数時間後までの「局地的豪雨」を高精度でシミュレート

-

複数のシナリオ(パターン)を並列で試算し、最も起こりうる天気を選出

-

急な気象変化に備える「ナウキャスト(直前予測)」にも活用されている

例えば、線状降水帯の兆候が現れると、数値予報モデルがそれを検出し、予報官に「警報の発表が必要か」を判断させる材料になります。

📢 私たちにできる活用方法

このような最新の予測情報は、以下の手段で一般の私たちも簡単に確認できます:

-

気象庁のホームページ(高解像度降水ナウキャスト)

-

防災気象情報アプリ(Yahoo!天気、NHK防災など)

-

自治体の防災メールやLINE通知サービス

これらの情報をチェックする習慣をつけることで、予期せぬ豪雨や災害の前に「安全に行動を始めるタイミング」を把握できます。

✅ まとめ:科学技術の進化が防災の鍵

気象庁の数値予報とスーパーコンピュータの進化によって、以前よりもはるかに高精度な豪雨予測が可能になっています。

しかし、「予測されるだけでは命は守れません」。その情報をいち早く受け取り、信じて行動に移す私たちの意識と準備が、最大の防災力です。

うう・・アメダス、ウインド・・・難しい言葉が増えてきた。

雨量とは風速や「激しい雨」、「猛烈な雨」とは、どれほどの雨を指すのですか?

気象庁では、国民の皆様に雨の強さの程度を容易にご習得いただくために、雨の強さを「若干強い雨」、「強い雨」、「激しい雨」、「とても激しい雨」、「猛烈な雨」の5段階に分類してお伝えしています。

気象庁が行う豪雨の数値予測の仕組みを図解。観測データをもとにスーパーコンピュータがシミュレーションを行い、危険な天候を早期に予測・警報へとつなげています。

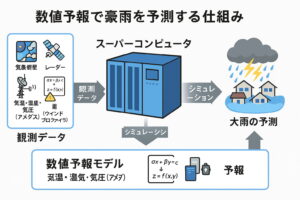

梅雨入り・梅雨明けの意味と決まり方|気象庁がどう判断しているかご存知ですか?

台風時に猛烈な雨が降ってきました~ってよくニュースで流れていますね。

ところで、梅雨入り・梅雨明けを公表しているのはなぜですか?

梅雨期は大雨による災害の生じてしやすい頃合でもあり、一方、梅雨明け後の盛夏期に必須な農業用の水等を蓄える大切な時分でもあります。

ニュースで「梅雨入りしました」「梅雨明けが発表されました」と耳にすることは多いですが、実際にどういう基準で判断されているのかをご存知ですか?

ここでは、気象庁がどのような情報をもとに、梅雨入り・梅雨明けを決定しているのかをわかりやすく解説します。

☁️ 「梅雨」とはどんな現象?

梅雨(つゆ)は、日本の晩春から初夏にかけて見られる、雨や曇りの日が続く季節現象です。気象庁では、梅雨を「季節が夏に移る途中で現れる雨の多い期間」と定義しています。

これは気象的な現象というより、季節の移り変わりの“傾向”を観察して判断するものです。

📅 梅雨入り・梅雨明けはどう決まる?

気象庁は以下の3つの情報を組み合わせて、過去の天候と今後の予測をもとに「梅雨入り・梅雨明け」を判断します。

-

過去数日間の天候の傾向(曇りや雨の日が続いたか)

-

今後1週間の予報(同様の天候が続く見込みか)

-

太平洋高気圧や梅雨前線の位置などの気圧配置

つまり、「○月○日から梅雨入り」と断定しているわけではなく、曖昧さを含む自然現象として扱っているのです。

💡 なぜ「ごろ」と表現するの?

梅雨入りや梅雨明けの発表には、「6月6日ごろ」といったように“ごろ”という言葉が使われます。これは、1日では特定できないからです。

梅雨の始まりや終わりは、数日間にわたってゆっくりと移り変わるため、「おおよその目安」として発表されます。

🗾 地域区分と発表の理由

梅雨入り・明けの発表は、全国一律ではなく、気象庁が定める全国12の地域ブロックごとに行われます。これは、梅雨の進行が地域差を持って現れるためで、都道府県単位では出していません。

例:関東甲信、東海、近畿、中国、四国、九州北部、九州南部…など。

📌 まとめ:梅雨入り・明け情報は防災・農業にも重要

-

梅雨期は大雨災害のリスクが最も高い時期のひとつ

-

梅雨明け後は高温や熱中症リスクも増大

-

農業や水資源管理、観光・交通など社会全体への影響も大きい

梅雨入り・明けの発表は、季節の節目としての意味だけでなく、防災と生活の指針でもあるのです。

梅雨入り・梅雨明け日の末尾に「・・ごろ」と付けるのはなぜですか?

気象庁では梅雨を「晩春から夏場にかけて雨や曇りの日が多く現れる期間」と定義しており、季節が移り変わる中で現れる季節現象の一つとして捉えております。

気象庁が梅雨入り・梅雨明けを判断する際に使う地域区分と、梅雨前線・高気圧の配置を地図で示した解説図。梅雨は曇りや雨が多くなる季節の現象です。

「梅雨入りは○月○日ごろ」ってなぜ“ごろ”?|気象庁が曖昧表現を使う理由とは?

天気予報やニュースで「今年の梅雨入りは6月7日ごろ」と発表されることがあります。

ここで多くの人が疑問に感じるのが、「なぜ“ごろ”というあいまいな表現を使うのか?」という点です。

☁ なぜ「ごろ」と言うのか?

「梅雨入り」や「梅雨明け」は、はっきりと1日だけで起こる現象ではありません。

それは、以下のような理由からです:

-

梅雨前線は数日間かけてゆっくり移動し、徐々に雨や曇りの天気が定着するため

-

雨と晴れが交互に来る「移行期」があり、どの1日が“決定日”とは特定しにくい

-

気象庁は過去の天候と今後の見通しを踏まえて総合判断しているため

したがって、1日だけを指すことは不適切であり、数日間の変化の中で起こる“傾向”をとらえる意味で「ごろ」と表現されているのです。

📅 確定日ではなく速報値

実は、梅雨入り・明けの情報には2段階あります:

-

速報値(例:6月6日ごろ)

→ 観測データと予測を元に、当日または前後数日に発表される -

確定値(例:気象庁年報などに記録)

→ 夏以降、統計処理を終えたあとに正式に記録として発表される

速報はあくまで「実務・生活上の参考」であり、確定とは異なることもあります。

🗾 地域差にも影響あり

また、日本は縦に長い国のため、梅雨の始まりや終わりも地域ごとに違います。

12地域のブロックごとに「○○地方は○月○日ごろ梅雨入り」と発表されるのは、その気象特性を反映したものであり、都道府県単位では正確に表現しきれないのです。

✅ まとめ:気象の“自然なゆらぎ”を伝える表現

「ごろ」という表現は、あいまいに見えて実は非常に的確です。

自然現象の微妙な移り変わりを尊重しながら、私たちの生活に必要な情報として伝える、気象庁の配慮ある表現方法だと言えるでしょう。

梅雨入り・明けを公表する地域が今現在のように区分けされているのはなぜですか?

都府県別に梅雨入り・梅雨明けの公表はできませんか?

天気予報や各種の気象情報は、注意する現象の時・ゆとりスペーススケールに順応した領域を考慮して公表しています。

梅雨入り・梅雨明けの発表はどう決まる?|気象庁が地域別に公表する理由と背景

毎年6月頃になると「梅雨入り」や「梅雨明け」が気象庁から発表されます。

しかし「なぜあのタイミング?」「どうやって決めているの?」と感じたことはありませんか?

ここでは、気象庁がどのようにして梅雨入り・明けを判断し、どんな単位で公表しているのかを解説します。

🗾 都道府県別ではなく“地域ブロック”で発表される理由

気象庁では、梅雨の発表に関して日本を以下のような12の地域ブロックに分けています:

-

北陸/東北(南部・北部)/関東甲信/東海/近畿/中国/四国/九州北部/九州南部/沖縄 など

この区分は、気象の移り変わりに一定の地域特性があることを反映しています。

梅雨は1〜2日で明確に始まるものではなく、広い地域で天候の傾向を観察して総合判断する必要があるため、都道府県単位では公表されません。

例:関東甲信で梅雨入りしていても、東京だけは晴れが続くというようなズレも現実的に起こります。

📅 梅雨入り・明けの発表はなぜ重要?

気象庁がこの情報を公表するのは、単なる気象の区切りだけが目的ではありません。

主な理由は以下の通りです:

-

大雨災害への注意喚起(土砂崩れ・河川氾濫など)

-

農業活動の判断材料(田植え・収穫・水管理)

-

水資源の確保と供給調整(ダム・都市インフラ)

-

生活設計や行事の準備(衣替え・イベント計画・旅行など)

つまり、梅雨の発表は暮らし全体に影響する重要な社会情報なのです。

📢 発表の流れと手段

-

過去と今後の天候傾向、前線・高気圧の配置を分析

-

該当地域ブロックにおける天気の変化を総合評価

-

気象庁が公式に「○○地方は○月○日ごろ梅雨入り(または明け)」と発表

-

気象庁Webサイトやテレビ・アプリなどで即時公開

発表は午前11時または午後5時前後の定時が多く、速報値であり、のちに「確定値」が再評価される場合もあります。

✅ まとめ:私たちが梅雨情報から得られること

梅雨入り・明けの公表は、季節の区切りであると同時に、防災・農業・生活設計にとって不可欠な“判断材料”です。

地域区分ごとに出されることで、より現実に即した気象対応が可能になっているのです。

最新の梅雨入り・梅雨明けの情報は、気象庁が公式に公表しています。

▶️ 気象庁|梅雨入り・梅雨明けに関する情報はこちら

梅雨明けは過去日、何日に明けましたっていうのはこのことだったんですね。今日もいっぱい質問しちゃいました。

また、次回も勉強しに来ますね。

降水量は雨量や風速都道府県別程度の空間の天気移り変わりについては、天気予報や週間天気予報の活用をお願いします。

それでは、また次回に。

気象庁が行う梅雨入り・梅雨明けの発表の流れを図で解説。全国12の地域ブロックごとに、天候傾向をもとに「○月○日ごろ梅雨入り」といった形で発表される。

まとめ

・50年に一度の積乱雲は、非常に強い雨を降らす積乱雲です。

・50年に一度の積乱雲の発生条件は、高気圧と低気圧が交互に通過するような天気です。

・50年に一度の積乱雲の特徴は、高く立ち上がる積乱雲で、雷や突風を伴うこともあります。

・50年に一度の積乱雲による被害は、洪水や土砂崩れなどです。

・50年に一度の積乱雲への対策は、早めの避難や、建物や車両の転倒防止などです。