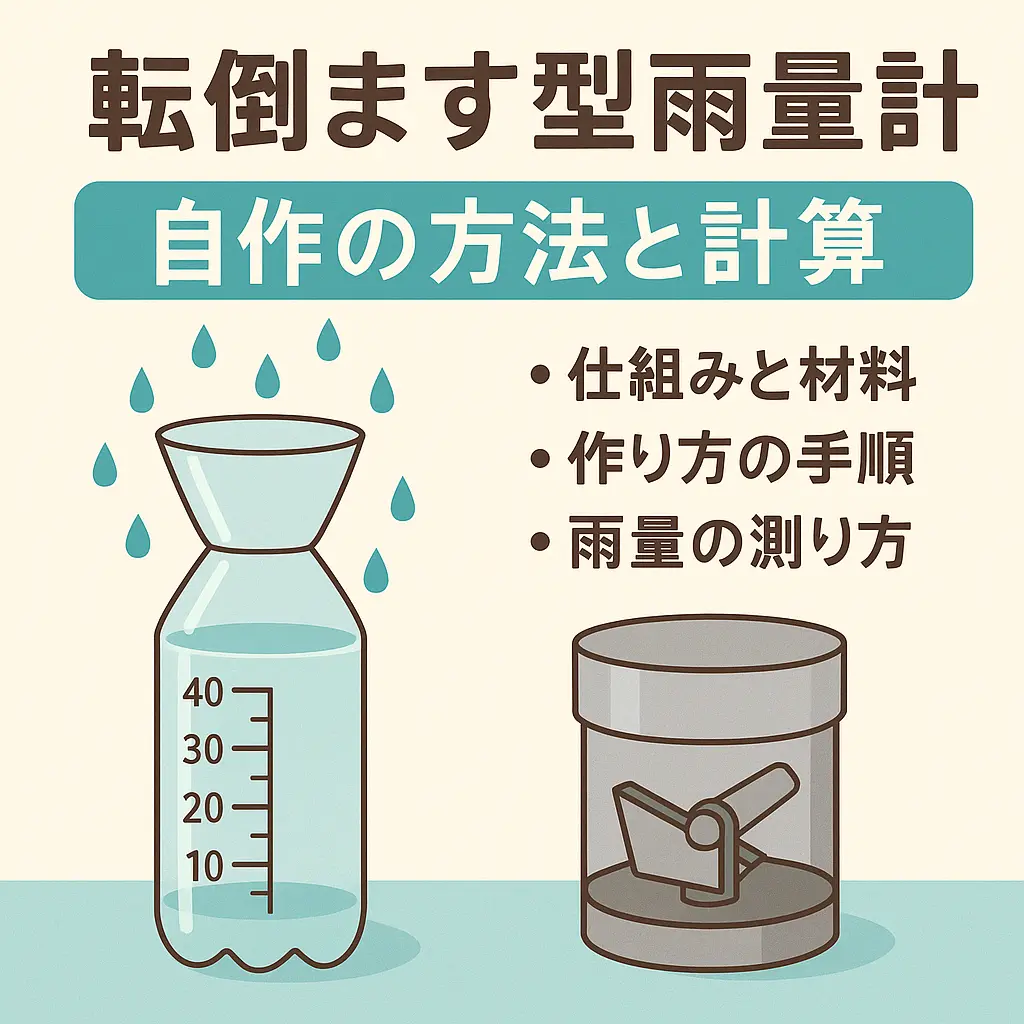

「転倒ます型雨量計 自作」と検索しているあなたは、きっと「雨を正確に測ってみたい」「DIYで雨量計を作ってみたい」と考えているのではないでしょうか。最近では、ペットボトルで作る簡易雨量計や、身の回りの道具でできる観測ツールが注目されており、自由研究や防災意識の高まりとともに人気が高まっています。

この記事では、雨量計の基本的な仕組みや種類の違いをわかりやすく解説しながら、転倒ます型雨量計の特徴や自作方法、設置のコツ、雨量の計算方法までを丁寧にご紹介します。

また、「雨量ミリとは?」「降水量はペットボトル何本分?」「雨量を簡単に測る方法は?」といった、Googleでよく検索されている関連質問やキーワードも記事の中でしっかりカバーしていきます。

簡単な材料でできる方法から、正確な観測に役立つテクニックまで網羅しているので、はじめて雨量計を作る方でも安心です。この記事を読めば、自分に合った雨量計の選び方や作り方がきっと見つかりますよ。

転倒ます型雨量計の仕組みと特徴

雨量計の種類ごとの違いと使い分け方

自作に必要な材料と作り方の手順

雨量の単位や計算方法の基礎知識

転倒ます型雨量計自作の基本知識

転倒ます型雨量計の自作に挑戦する前に、基本的な仕組みや種類、必要な理由を理解しておきましょう。

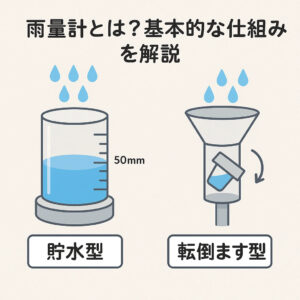

雨量計とは?基本的な仕組みを解説

雨量計とは、空から降ってくる雨の量を測るための道具です。主に気象観測や防災、農業、土木工事など、雨の影響を受けるさまざまな場面で活用されています。

これを簡単に説明すると、一定の面積にどれだけ雨が降ったかを「ミリメートル(mm)」という単位で数値化するのが雨量計の役割です。1mmの降水量とは、「1平方メートルの地面に1リットルの水が降った」ことを意味します。

雨量の測定方法は大きく2つ

雨量計にはいくつかの種類がありますが、基本的な計測方式は次の2つです。

| 種類 | 特徴・仕組み |

|---|---|

| 貯水型 | 雨を容器に貯めて、その量をメモリなどで測る。構造がシンプルで初心者向け。 |

| 転倒ます型 | 雨が一定量たまるごとにます(小さな容器)が傾き、回数で雨量を測る仕組み。 |

どうして雨量の測定が大切なの?

いくら天気予報アプリが進化していても、実際の降水量が「どこで」「どれだけ」あったかを正確に把握するのは、リアルな雨量計があってこそです。特にゲリラ豪雨や線状降水帯のような局地的な大雨では、地域ごとの細かい計測が非常に重要になります。

また、農作物への影響や川の増水、土砂災害のリスクを把握するためにも、正確な降水データは必要不可欠です。

貯水型と転倒ます型雨量計の違いと基本的な構造の比較図

雨量計の種類と転倒ます型の特徴とは?

雨量計にはさまざまな種類がありますが、その中でも転倒ます型雨量計は、正確さと自動性で特に注目されています。

ここでは主要なタイプを紹介しつつ、転倒ます型の魅力についても詳しく見ていきましょう。

代表的な雨量計の種類と特徴

| 種類 | 特徴・用途 |

|---|---|

| 貯水型雨量計 | 容器に雨をためて手動で計測。家庭や学校などで使われ、構造もシンプル。 |

| 転倒ます型雨量計 | 一定量の雨水がたまると「ます」が傾き、回数で雨量をカウント。正確で自動観測に適する。 |

| 電子式雨量計 | センサーで測定し、データをデジタル記録。風速や気温も併せて測定可能。研究用に活躍。 |

| コップ式・円板式 | 小型・簡易的で、目視で確認する初歩タイプ。DIYや自由研究向け。 |

転倒ます型の魅力とは?

転倒ます型は以下のような点で優れており、防災現場やプロの観測にも選ばれる信頼性の高さがあります。

-

一定の雨量で自動的に排水→回数で降水量を把握できる

-

長時間の無人観測に適している

-

電源やセンサーと連動でき、データ記録がしやすい

-

気象庁や自治体でも採用されている実績あり

ただし、構造が少し複雑で価格も高めになるため、自作時には工夫や調整が必要です。

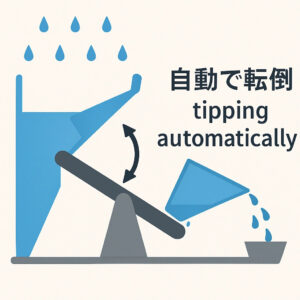

雨がたまると「ます」が自動で傾き、回数によって降水量を測定する仕組み

転倒ます型雨量計の大きさと用途

転倒ます型雨量計は、精密で安定した観測が求められる場面で使われることが多いですが、その設置や扱いにはサイズ面での配慮も必要です。

転倒ます型雨量計の一般的なサイズ

市販されている転倒ます型雨量計は、以下のようなサイズ感が一般的です。

| 項目 | 目安のサイズ |

|---|---|

| 高さ | 約25cm〜40cm程度 |

| 直径(受水部) | 約10cm〜20cm |

| 重さ | 500g〜1.5kg(素材や機能により異なる) |

このようなサイズであれば、個人宅の庭先や小規模な施設にも設置しやすいでしょう。さらに本体はプラスチック製やステンレス製などがあり、設置場所の環境や耐久性も選ぶ際のポイントになります。

転倒ます型が使われる主な場面

-

災害監視(河川の氾濫リスク評価)

-

土砂災害の予兆検知

-

公共施設での気象観測

-

農地の水管理・灌漑システム

このように、精度が求められる場面や自動記録が必要なケースでは転倒ます型が活躍します。なお、データをクラウド連携させることで、遠隔監視にも対応できるモデルも存在します。

注意したい設置と取り扱いのポイント

-

地面から垂直に立てること

-

周囲に障害物(屋根・木など)がない場所に置くこと

-

清掃や点検を定期的に行うこと

正確な観測をするためには、設置場所やメンテナンスの管理も非常に重要です。

一般的な転倒ます型雨量計の高さや直径などの目安サイズを視覚的に解説

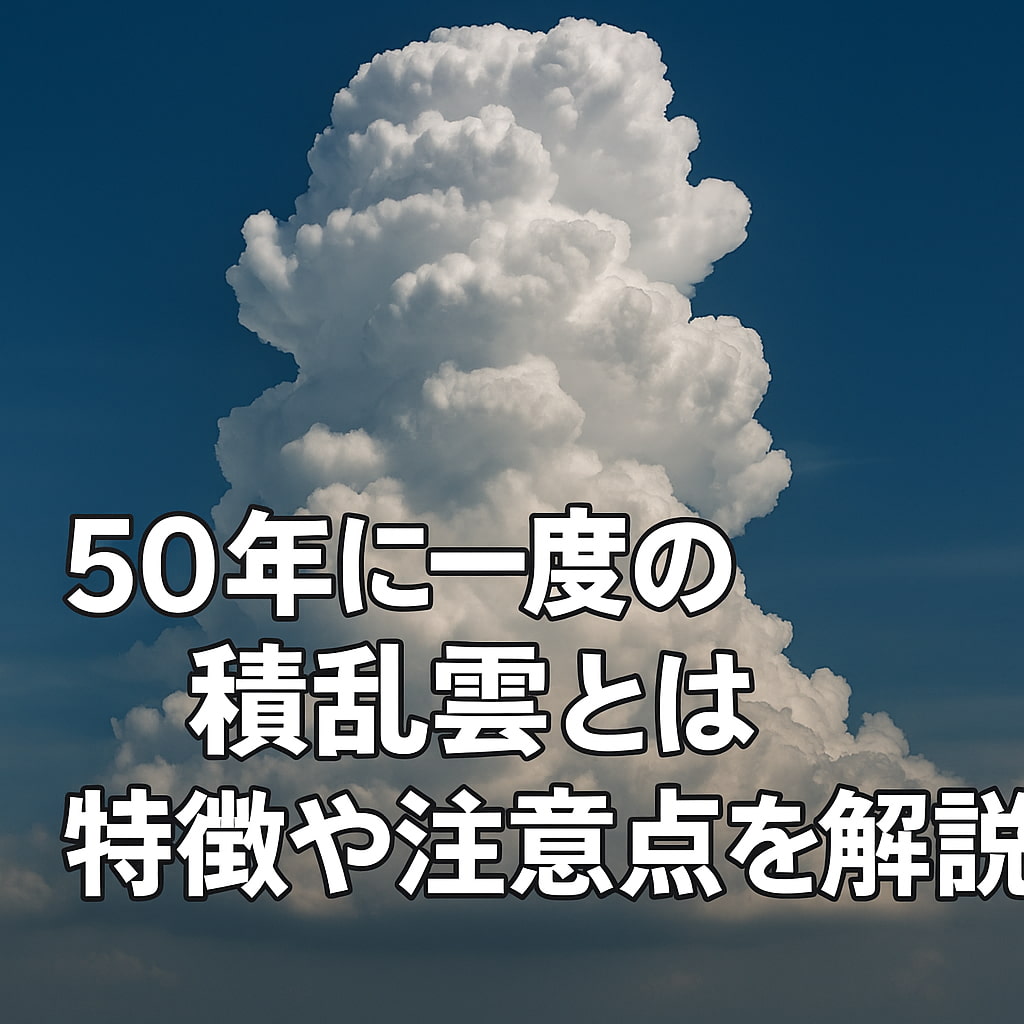

転倒ます型雨量計はなぜ人気?

転倒ます型雨量計が人気を集めているのは、精度の高さと手間の少なさに理由があります。

このタイプの雨量計は、雨が一定の量たまるたびに「ます」が自動で傾いて排水します。これにより、降水量を正確にカウントする仕組みになっており、長時間の観測や記録にとても向いています。

人気の理由をまとめると…

| 理由 | 詳細 |

|---|---|

| 高い測定精度 | 自動で一定量をカウントする構造のため、数値の信頼性が高い。 |

| メンテナンスが少ない | ゴミがたまりにくく、長期間放置しても安定して作動する。 |

| データ記録がしやすい | ログを取る仕組みを組み合わせると、遠隔監視や継続観測にも対応可能。 |

| 防災・研究用途に最適 | 気象庁や防災センターでも採用されており、公的な場面でも実績がある。 |

このような性能から、プロの現場はもちろん、最近ではDIY目的や自由研究でも注目を集めており、自作キットなども販売されています。

ただし注意点もあります

手軽さに見える反面、自作や設置にはある程度の知識や工夫が必要です。また、精密な構造ゆえに価格が高めな傾向もあります。

それでも「正確な雨量データがほしい」「長時間の観測を楽にしたい」と考える方には、転倒ます型が非常に頼れる選択肢になるでしょう。

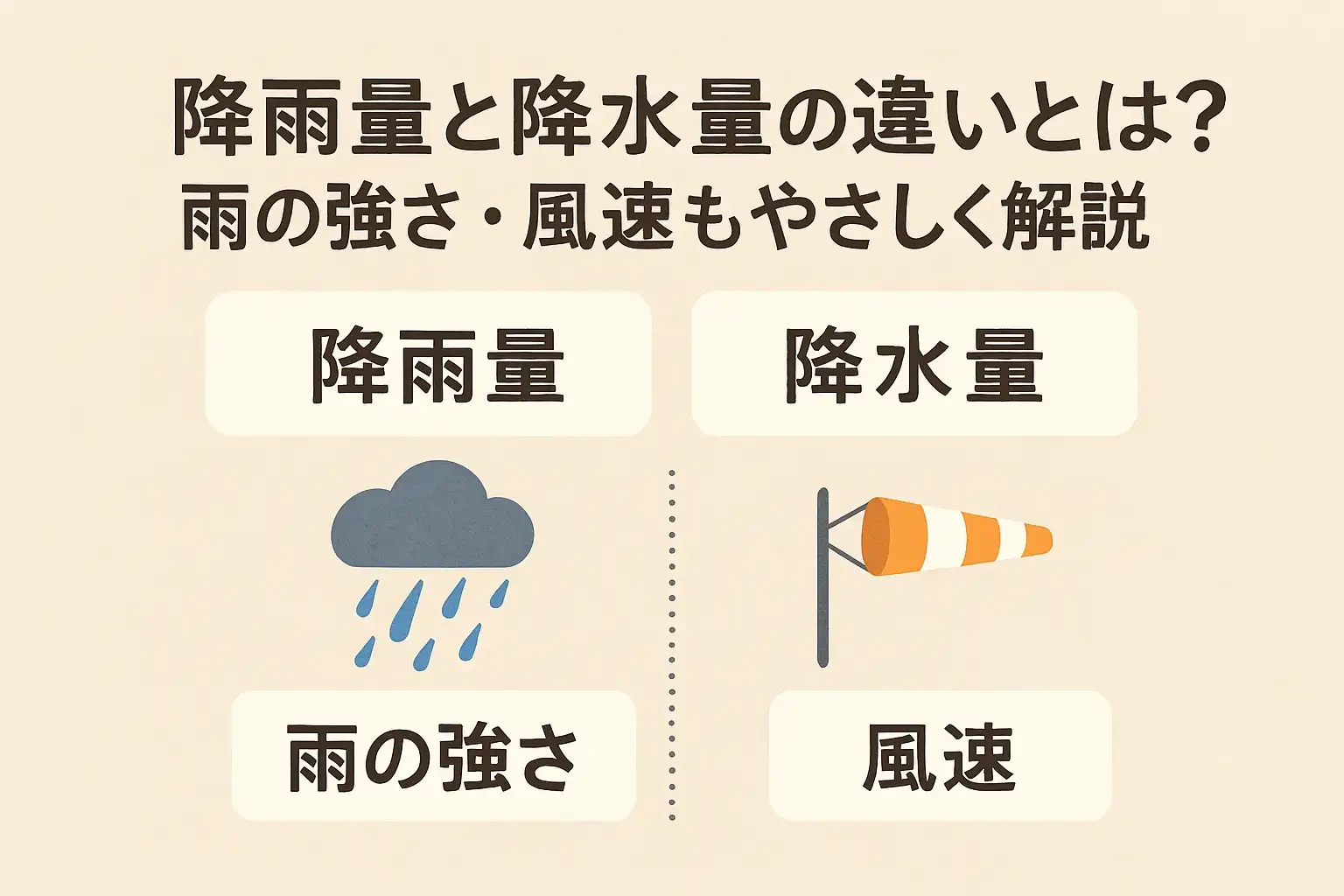

降水量と雨量の違いをおさらい

「降水量」と「雨量」は似たような言葉ですが、意味と使われ方に少し違いがあります。

一般的にどちらも「どれくらい雨が降ったか」を表す言葉ですが、降水量は雪やあられなども含んだ“空から降る水分すべて”を指すのに対して、雨量は“雨だけ”に限定されるのがポイントです。

違いをシンプルに整理

| 用語 | 意味の違い | 主な使い方 |

|---|---|---|

| 降水量 | 雨・雪・あられなど、すべての降水を含む | 天気予報、防災関連の正式表現 |

| 雨量 | 雨だけに限定した水の量 | 会話や簡易的な説明でよく使う |

例えば「今日の降水量は50mm」という場合、それがすべて雨とは限りません。雪やみぞれが降った可能性も含んでいるのです。

覚えておくと便利なポイント

-

日常会話では「雨量」でも問題ありません。

-

気象情報や記録では「降水量」という言葉が正式に使われます。

-

観測器(雨量計)では実質的に雨しか測れないため、「雨量」として扱われることも多いです。

このように、使われる場面によって言葉の選び方が変わるという点を理解しておくと、天気予報や気象データをより正確に読み取ることができるようになります。

転倒ます型雨量計自作の方法と注意点

自作する際に必要な材料や手順、さらに注意点を整理して、自宅での安全な製作をサポートします。

転倒ます型雨量計自作に必要な道具一覧

転倒ます型雨量計を自作するには、いくつかの基本的な道具と工夫が必要です。精密な観測が目的であれば、構造をしっかりと理解し、適した材料を選ぶことが大切です。

基本的な道具と材料

| 必要なもの | 役割・補足説明 |

|---|---|

| プラスチック容器(2個) | 「ます」として使う容器。バランスよく傾く軽さが理想です。 |

| 軸となる棒 | シーソーの支点になる部分。竹串やアルミ棒などが使えます。 |

| 受水皿 | 雨水を受けるための漏斗や皿。雨が無駄なく流れるような形状が理想。 |

| 支柱・台座 | 本体を固定するための台。転倒しないよう安定性が必要です。 |

| 転倒回数の記録装置 | マグネットスイッチや傾斜センサーなどを使うとデジタル記録も可能です。 |

| 接着剤・工具類 | 組み立てや補強用。屋外で使うなら防水タイプの接着剤が便利です。 |

このような材料は、ホームセンターや100円ショップなどで揃うものも多く、工夫次第でコストを抑えつつ本格的な構造が再現できます。

プラスチック容器や軸、接着剤など、雨量計自作に欠かせない道具をイラストで解説

自作の前に確認すべきポイント

-

傾きの感度が安定しているか

-

雨が確実に「ます」に流れ込む設計か

-

設置場所とサイズが合っているか

こうした点に気を配れば、観測に役立つしっかりした自作雨量計が作れます。

ペットボトルで作る簡易雨量計の作り方

自宅で手軽に雨量を測ってみたい方には、ペットボトルを使った簡易雨量計がおすすめです。自由研究や家庭での観測にもぴったりで、小学生でも一緒に楽しめる工作になります。

用意するもの

-

2リットルのペットボトル(透明なもの)

-

カッターまたははさみ

-

定規・油性ペン

-

小石や水(重り用)

-

テープ(ビニールテープやガムテープなど)

作り方の手順

-

ペットボトルの上部(注ぎ口から10cm程度)を切り取る。

-

切り取った部分を逆さにして本体に差し込む(漏斗の役目を果たします)。

-

外側に1cmごとの目盛りをペンで書き込む。定規で正確に測って書きましょう。

-

安定させるために、ボトルの底に小石や水を入れる。

-

地面と垂直になるように置いて、しっかり固定する。

ペットボトルを使った雨量計の作成手順をイラストでわかりやすく紹介

観測のポイント

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 設置場所 | 屋根や木の下を避け、広く開けた場所が理想 |

| 雨が降った後の処理 | 一定時間後に目盛りを確認して、記録する |

| データの扱い | mm単位で記録し、グラフ化することで視覚的にも分かりやすくなる |

このように、特別な機材がなくても身近な道具だけで作れるのが魅力です。一方で、正確さや継続観測には限界があるため、あくまで簡易的な用途に向いています。

それでも、雨量の基本を理解するには十分な実用性があり、観測の第一歩として非常におすすめです。

雨量を簡単に測るための工夫

雨量を手軽に測るためには、ちょっとした工夫で精度や使いやすさがぐっと向上します。特に家庭での観測や自由研究では、難しい計器よりもわかりやすく扱いやすい方法が重宝されます。

手作り雨量計をもっと使いやすくする方法

| 工夫のポイント | 詳細説明 |

|---|---|

| メモリの書き方を工夫する | ペットボトルに直接マジックで書くよりも、透明テープの上に書くと消えにくいです。 |

| 設置場所を選ぶ | 周囲に屋根や壁がない、開けた場所に設置すると、より正確な雨量が測れます。 |

| 重りで安定性を出す | ペットボトルの底に砂や小石を入れると、風で倒れにくくなります。 |

| 毎日同じ時間に測定する | 記録を比較しやすくなり、天気の変化にも気付きやすくなります。 |

| 雨が止んだ直後に測る | 蒸発やこぼれを防げるため、正確な数値を得やすくなります。 |

このように、ほんの少しの工夫を加えるだけで、観測の質が一気にアップします。

子どもと一緒にできる工夫もおすすめ

例えば、カラーテープでメモリを色分けしたり、記録表を作ってグラフ化したりすると、雨の様子を「見える化」できるので観察がもっと楽しくなります。

難しい道具がなくても、アイデア次第で観測はもっと身近なものになります。

雨量計の計算方法と目安について

雨量計で測った値を正しく理解するためには、計算方法と「雨の強さの目安」を知っておくと便利です。

目盛りを読むだけでも数値は出ますが、どのくらいの雨なのか、どんな影響があるのかを把握するには少しだけ計算の知識が役立ちます。

雨量の基本的な単位は「mm」

1mmの雨量とは、「1平方メートルの面積に1リットルの雨水が降った」という意味です。つまり、雨量5mmなら、5Lの水が1㎡に降り注いだことになります。詳しい定義や観測基準は、気象庁の公式情報も参考になります(気象庁公式サイト)。

ペットボトルでの計算例

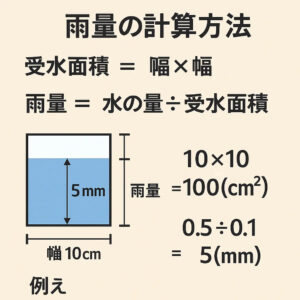

ペットボトルを使った雨量計で直径10cm(0.1m)の開口部がある場合、受水面積は以下のように計算されます。

受水面積(㎡)=π × 半径²

→ 3.14 × (0.05)² ≒ 0.00785㎡

この面積に降った水の量(L)を割れば、mm換算の雨量が求められます。

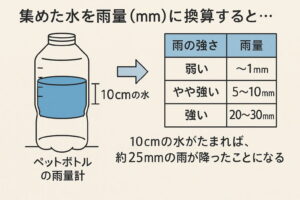

雨の強さの目安

| 雨量(mm/h) | 表現 | 状況の目安 |

|---|---|---|

| ~1mm | 弱い雨 | 傘がなくても我慢できるレベル |

| 5〜10mm | やや強い雨 | 傘が必要で、道路が濡れ始める |

| 20〜30mm | 強い雨 | 傘を差していても濡れる、側溝があふれる可能性 |

| 50mm以上 | 激しい雨 | 危険を伴うこともあり、避難の判断が必要 |

このように、数値と実際の雨の感覚をリンクさせて覚えておくと、観測結果がより意味のあるものになります。

観測だけで終わらせないために

測った雨量を日記に記録したり、グラフにまとめたりすると、ただの数字が「気象データ」に変わります。

こうした習慣を続けることで、雨の傾向や気象の知識が自然と身についていきます。

容器の受水面積と水の量から雨量(mm)を求める計算方法を図で解説

雨量ミリとは?身近なもので例えると?

「雨量ミリ(mm)」という単位は、日常生活では少し分かりづらいかもしれません。けれども、例えを使ってイメージするとグッとわかりやすくなります。

雨量1mmの意味とは?

雨量1mmとは、「1平方メートルの地面に、深さ1mmの雨水がたまった状態」を指します。これは、1Lの水がその範囲に降り注いだのと同じことです。

つまり、次のように考えられます。

| 雨量 | 水の量の目安 | イメージしやすい例 |

|---|---|---|

| 1mm | 1リットル/1㎡ | 牛乳パック1本分が畳1枚サイズにまかれた感じ |

| 10mm | 10リットル/1㎡ | バケツ2杯分の水が玄関前の地面に注がれたような状態 |

| 50mm | 50リットル/1㎡ | ほぼ家庭用浴槽半分の水量が降るレベル |

このように例えると、たった数ミリの雨でも意外と多くの水が降っていることがわかります。

どのくらいで「強い雨」と言えるの?

体感的に「強い」と感じるのは、だいたい20mm/hを超えたあたりからです。傘をさしていても濡れてしまうレベルで、道路が水たまりになることもあります。

このように、雨量を数値と感覚の両方で理解しておくと、天気予報や防災情報の見方も変わってきます。

ペットボトル内にたまった水の高さを元に、おおよその雨量をミリ単位で判断する方法を解説

自作雨量計を使った観測のコツ

自作雨量計で正確な観測を行うには、ちょっとした工夫が必要です。せっかく作ったからには、できるだけ信頼できるデータを集めたいですよね。

まずは設置場所の選び方が大事

| ポイント | 理由 |

|---|---|

| 屋根や木の下を避ける | 雨が遮られると、正確な雨量が測れなくなります。 |

| 風の影響を受けにくい場所 | 強風で雨が飛ばされると、実際より少ない雨量になることがあります。 |

| 地面から少し高い場所に設置 | 土の跳ね返りやゴミの混入を防ぎ、清潔に保てます。 |

このような条件を満たす場所に設置すれば、誤差を抑えて観測の精度がぐっと高まります。

観測時のポイント

-

毎日同じ時間に記録をとると、データが比較しやすくなります。

-

雨が止んだ直後に確認すると、蒸発やこぼれによる誤差を防げます。

-

数日分をまとめて記録しないようにし、必ずこまめに確認しましょう。

長く使うためのメンテナンスも忘れずに

特にペットボトル製の雨量計は、ゴミや虫が入らないよう定期的に掃除することも大切です。また、目盛りが消えかけたらすぐに書き直すなど、小さな手入れをこまめに行いましょう。

自作だからこそ、丁寧な観測が信頼できるデータにつながります。小さな工夫と観察の積み重ねが、自然を理解する第一歩になりますよ。

ペットボトルを使った雨量計の作成手順をイラストでわかりやすく紹介

転倒ます型雨量計自作に挑戦まとめ

-

雨量計は降った雨の量をミリメートル単位で測定する道具

-

雨量計には貯水型・転倒ます型・電子式など複数の種類がある

-

転倒ます型は一定量の雨で「ます」が傾き自動で回数をカウントする

-

転倒ます型は正確かつ長時間の観測に向いており信頼性が高い

-

自作にはプラスチック容器や軸棒などの道具と工夫が必要

-

転倒ます型のサイズは高さ25〜40cm・直径10〜20cmが一般的

-

防災、河川監視、農業など幅広い分野で活用されている

-

DIYや自由研究での利用も増えておりキット販売も存在する

-

ペットボトルを使った簡易雨量計は家庭でも手軽に作れる

-

設置場所は開けた場所・風の影響が少ない場所が最適

-

雨量1mmは1㎡あたり1Lの雨が降ったことを示す

-

雨の強さの目安は5mm/hでやや強く、20mm/h以上で強い雨とされる

-

降水量は雨以外に雪や霰も含み、雨量とは使い分けが必要

-

毎日同じ時間に記録しグラフ化することで傾向を把握しやすくなる

-

転倒ます型は精密な構造のため、定期的な清掃と点検が必要