天気予報を見ていると、「降水量」や「降雨量」という言葉が出てきますが、これらの違いを正しく理解している人は意外と少ないのではないでしょうか。

また、「1時間に10mmの雨」や「風速15メートル」といった数字が出ても、実際にはどのくらいの強さなのかピンとこないことも多いですよね。

この記事では、降雨量と降水量の違いをわかりやすく解説しながら、雨の強さや風速がどんな影響を与えるのかをやさしい言葉でお伝えしていきます。

特にアウトドアや通勤・通学を控えている方にとって、こうした情報は天候に合わせた適切な判断をするための重要なヒントになります。

防災や安全のためにも、知っておきたい天気の知識をぜひ一緒に学んでいきましょう。

・降雨量と降水量の意味と違い

・雨の強さを示す降水量の目安

・風速ごとの影響や危険性

・天気予報の用語の正しい読み取り方

降雨量と降水量の違いとは?気象用語をやさしく解説

天気予報やニュースでよく耳にする「降雨量」と「降水量」。どちらも「雨の量」を表しているように感じますが、実は使われる意味や対象が異なります。正しく理解することで、より正確に天候を把握でき、防災や日常生活にも役立ちます。

気象の4コマ漫画(先生と生徒)を描いたイラスト

降水量とは?定義と測定方法

降水量とは、一定の時間内に地表に降った雨、雪、霧、あられなどすべての「水分」を水に換算して測定した量のことです。

単位は一般的に「mm(ミリメートル)」で、例えば「1時間に10mmの降水量」といった形で表されます。

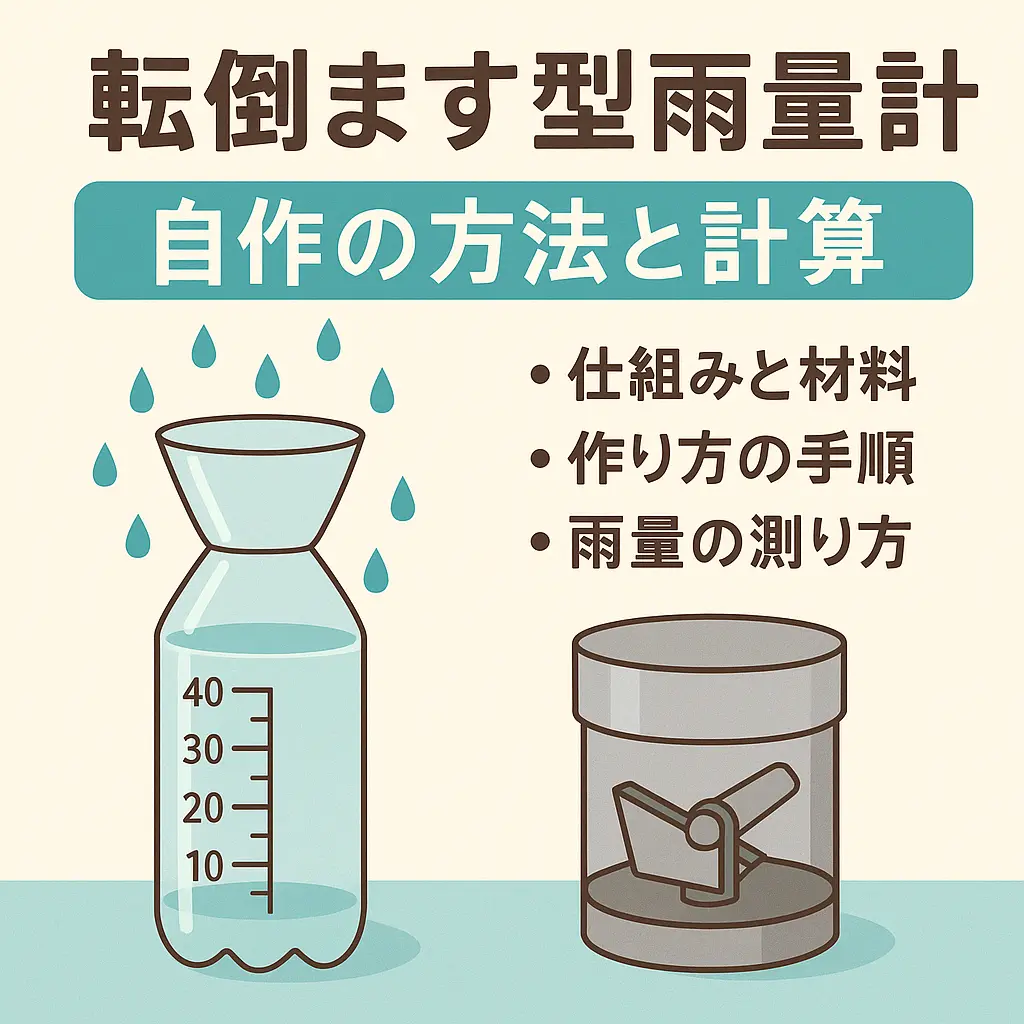

この数値は気象庁などが設置している「雨量計(転倒ます型雨量計など)」で自動的に計測され、天気予報などに活用されます。

ニュースで降水量を説明する様子のイラスト

降雨量との違いをわかりやすく比較

一方、「降雨量」は読んで字のごとく、「雨のみ」を対象とした量です。

つまり、降水量が「雨・雪・みぞれなど全部」を含むのに対して、降雨量は「雨だけ」という点が違いです。

そのため、降雪や霧が含まれるような場面では「降水量」の方が広く使われる傾向があります。

降水量は雨・雪・霧も含み、降雨量は雨のみを対象としている

なぜ混同されやすい?ニュースでの使われ方

一般的なニュースや天気予報では、「降水量」が使われることが多く、「降雨量」はあまり目にしません。

しかし、特定の場面、例えば農業関係の情報や学術的な資料では、あえて「降雨量」という言葉が用いられる場合もあります。

このように、日常生活では“降水量”が基本用語として定着しているため、混同されやすいのです。

ニュースで降水量・降雨量が混同される様子のイラスト

気象庁が使う用語の基準とは

気象庁では公式に「降水量」の用語を採用しており、全国の天気予報でも一貫してこの言葉が使われています。

降雨量はあくまで「雨に限定した観測値」であるため、特に大雨警報や防災情報などの場面では、より包括的な“降水量”が採用されるのです。

知っておきたい!降水量と降雨量の使い分け例

例えば、冬季に降る雪を含む場合や、霧雨・みぞれなどが降ったときは「降水量」と表現します。

一方で、「梅雨時の大雨で降った雨の量」など、雨だけを対象にする場合には「降雨量」という表現が選ばれることがあります。

状況に応じてどちらの用語が適切かを理解しておくと、天気情報をより正確に読み解けるようになります。

降水量や風速でわかる天気の強さ

天気予報でよく耳にする「1時間に○mmの雨」「風速○mの風」といった表現。

しかし、それが実際にどれくらいの強さなのか、どんな影響があるのかをイメージできる人は少ないかもしれません。

ここでは、数字が示す天候の強さの目安をわかりやすく説明していきます。

雨量10mmはどれくらい?強さの目安

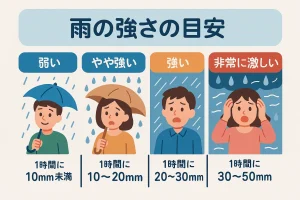

降水量が1時間に10mm程度の場合、気象庁では「やや強い雨」と表現されます。

外を歩いていると、傘をさしていても服の一部が濡れるレベルで、舗装されていない道では水たまりができやすくなります。

音もはっきり聞こえるようになり、屋外での会話が難しくなることもあります。

強い雨・激しい雨・猛烈な雨の違い

雨の強さは降水量に応じて細かく分類されており、以下のように表現されます:

-

強い雨(20~30mm/h):傘をさしていてもずぶ濡れになるレベル。車の運転に注意が必要です。

-

激しい雨(30~50mm/h):いわゆる「バケツをひっくり返したような雨」。道路が冠水しやすくなります。

-

非常に激しい雨(50~80mm/h):外出が危険なレベル。視界も悪く、車の運転も困難になります。

-

猛烈な雨(80mm/h以上):災害級の豪雨。避難が必要な可能性もあります。

1時間あたりの降水量に応じた雨の強さを視覚的に理解できる図解

台風時の降水量と注意点

台風が接近すると、1時間に100mmを超える猛烈な雨が降ることがあります。

このレベルになると、平地でも浸水や土砂災害のリスクが高まり、避難指示が出ることも少なくありません。

事前に天気予報を確認し、自治体のハザードマップなどで自宅周辺のリスクを把握しておくことが大切です。

台風による激しい雨と安全への注意点を視覚的に示した図解

風速10m/s以上の影響と表現方法

風速にも段階があり、気象庁の表現では以下のように分類されます:

-

風速10〜15m/s(やや強い風):傘が差せなくなり、歩行が困難に。木や電線も大きく揺れます。

-

風速15〜20m/s(強い風):歩くのが難しく、転倒する人が出るレベル。屋外の軽い物は飛ばされます。

-

風速20〜30m/s(非常に強い風):プレハブ小屋が倒れることも。車の運転も大きな影響を受けます。

天気予報で使われる風の強さの言い換え

テレビやラジオでは「強風」「暴風」などの表現が使われることがありますが、これらは気象庁が定める風速の数値をもとにした言い換えです。

例えば、「暴風警報」は風速が20m/s以上と予測される際に発表されます。

傘が使えない風速とは?行動判断の目安

風速が10m/sを超えると、傘がさせない、もしくは壊れる可能性が高くなります。

このような状況では、無理に外出せず安全を優先した判断が求められます。

気象用語の意味を理解していれば、予報だけでなく自分自身の行動にも自信を持てますね。

市区町村別の天気情報の重要性

一般的な天気予報は「東京23区」や「○○地方」など広い範囲を対象としています。

ですが、実際の雨や風の強さは地域によって大きく差が出ることもあります。

市区町村ごとの気象情報や、気象アプリを活用することで、自分の住む地域の正確な情報が得られます。

👉 詳しくは気象庁の防災気象情報サイトをご覧ください。

地域ごとの詳細な天気情報をリアルタイムでチェックする様子を描いた図

防災に役立つアプリやサイトの活用方法

最近では「tenki.jp」や「Yahoo!天気」、「Lifesocket」など、詳細な降雨量・風速をリアルタイムで確認できるサービスが増えています。

これらのツールを使えば、自分に必要な情報をピンポイントで得ることができ、防災にもつながります。

👉 tenki.jpなどの天気予報サイトも日々チェックするのがおすすめです。

災害時に役立つアプリやサイトを活用する様子を描いたスマホ操作シーン

降雨量と降水量の違いに関するまとめ

-

降水量とは、雨・雪・霧などすべての水分を含む総量

-

降雨量は雨のみを対象とした降水量の一部

-

気象庁では「降水量」が公式用語として用いられている

-

降水量は転倒ます型雨量計などの装置で計測される

-

降水量と降雨量は気象情報の用途で使い分けられている

-

ニュースや天気予報では降水量が主に使われる

-

降水量10mmはやや強い雨で傘があっても濡れるレベル

-

降水量30mmを超えると激しい雨とされ視界も悪くなる

-

降水量80mm以上の雨は災害級で避難が必要な場合もある

-

風速10m/sを超えると傘が使えず歩行も困難になる

-

風速20m/s以上は非常に強い風で建物や車にも影響が出る

-

天気予報の風の表現には風速に基づく言い換えがある

-

降雨量や風速の理解は天候への備えに直結する知識である

-

市区町村ごとの天気情報をチェックすることで精度が高まる

-

詳細な防災気象情報は気象庁の公式サイトから確認できる